이 세상은 돋보기를 쓰고 보면 너무 잘 보여서 때로는 失言과 失手하는 경우가 참 많다. 그냥 보면 그 예쁜 얼굴에 주름살도 잘 안보여서 그냥 대충 참 예쁘다고 하다가도, 돋보기를 끼고서 보면 주름 투성이다. 그러면 그냥 넘어가지를 아니하고 꼭 한마디씩 한다. "참 주름이 많네요. 자글자글 하네요!"잘 안보이면 그냥 넘어가도 될 일을 너무 잘 보이니 이 노인네들은 잔소리. 군소리. 헛 소리를 꼬 한마디씩 하게 된다. 그래서그 소리를 들은 약간 늙은 아줌마가 하는 말! "저 노인네 참 말 많네!" 하며 핀잔을 주기도 한다. 가만히 있으면 욕(辱)은 면(免)하련만... 뭐하러 돋보기를 끼고서 난리인가? 나이가 들어 가면서 그 돋보기를 끼지 마시기를 권한다!

이제 이 나이가 되었으니 좀 눈을 감고서 그냥 넘기어 보자! 노자 도덕경 제 17장에서는 통치자와 그 백성들의 관계를 이러한 관점에서 바라 보았다. 백성은 통치자가 너무 자랑치 아니하고 그냥 그렇게 통치만 잘 하면 그 통치자가 있는 듯 없는 듯이 넘어 간다. 다시 말하여 돋보기를 끼고 속속들이 들여다 보지 아니한다. 우리가 사는 이 세상도 그렇게 되었으면 참 좋으련만...

오늘은 도덕경 제 18장에서 부터 일곱 번째 강론을 하려 한다.

_______________________ ***** _____________________________

노자 도덕경 제 18장 : 지혜가 있으므로 속임이 있게 되었다! 정말로 아이러니(irony)한 일이다!

大道廢, 有仁義, 智慧出, 有大僞,

대도폐, 유인의, 지혜출, 유대위,

六親不和, 有孝慈, 國家昏亂, 有忠臣.

육친불화, 유효자, 국가혼란, 유충신.

1. 大道廢, 有仁義, 智慧出, 有大僞,

대도폐, 유인의, 지혜출, 유대위,

큰 도가 행해지지 않게 되니, '인'과 '의'가 반드시 이 사회에 있어야 하고, 지혜가 발달하니 거짓이 있게 되었다. 무엇을 알게 되면 그것을 모르는 사람을 상대로 반드시 속이고 거짓으로 이익을 취하는 것이 이 세상의 세태이니... 코인(coin)이 무언지 모르니 그것에 속임을 당한다.

한자어 : 폐할 폐(廢). 거짓 위(僞)

2. 六親不和, 有孝慈, 國家昏亂, 有忠臣.

육친불화, 유효자, 국가혼란, 유충신.

집안 법도가 깨어저 가정의 불화가 생기게 되니, 효와 자애가 그 집안에 있어야 하고, 나라의 질서가 문란해지면 충신이 있어야 하는 법이다.

첨언 해설 : 지금의 시대상을 노자게서는 어찌 그 시절에 간파하셨던 것인가? 요즈음으 시국을 바라보면 이 말슴이 한 자도 틀림이 없지 아니한가! 대도(大道)! 즉, 인륜의 가장 근간이 되는 仁義禮智信의 법도(法道)가 사람의 마음과 배움에서 살져 가고, 사람이 사는 세상에 기본적인 도리(道理)와 그 법도(法道)가 망가져 버리니... 이 땅에 사는 사람사이의 인륜지도(人倫之道)는 삼강(三綱)도 오륜(五倫)도 없는 세상이 되어서, 사람의 목숨을 파리 목숨처럼 가벼이 여겨서 살인이 일어나고 남의 물건과 재화를 도적질 하는 것이 다반사요, 여성을 상대로 한 사회적 성범죄는 이루 말할 수 없이 일어나고 있는 것이다.

거짓과 패륜이 판을 치고 가짜와 독선이 난무한 세상이 되어 버린 것이다. 학생이 선생을 때리지를 않는가 하면. 학부형이 선생을 알기를 집에 키우는 애완동물 정도로... 통치자를 옆 집의 강아지 부르듯 취급하고, 공무를 담당하는 이 사회의 공복(公僕을 마치 집안의 하인 다루듯이 알고... 요즈음의 이 사회를 들여다 보면, 참 언어도단(言語道斷)이요 목불인견(目不忍見)이다. 이 모든 것들은 이 땅에 유교의 가르침이 없어지고 신문물의 경쟁적인 사회구조가 사람을 사람이 아닌 생존경쟁의 도구로 바꾸어 놓은 때문이다. 하나를 보면 열가지를 안다는 옛말씀이 있다. 이러다가 이 나라는 어디로 흘러 갈 것인가? 죄를 짓고도 그 뻔뻔한 말과 행동은 도대체 무엇을 보고 자랐기에...

아! 어서 속히 이 나라! 이 백성들이 깨달아서 도덕군자의 나라를 회복하게 되기를 두 손 모아 빌어본다!

_______________________________ ***** ______________________________

노자 도덕경 19장 : 무위는 순박한 마음으로 욕망을 버리는 것이다!

絶聖棄智, 民利百倍, 絶仁棄義, 民復孝慈, 絶巧棄利, 盜賊無有.

절성기지, 민리백배, 절인기의, 민복효자, 절교기리, 도적무유.

此三者 以爲文不足. 故令有所屬. 見素抱樸, 少私寡欲.

차삼자 이위문불족. 고령유소속. 견소포박, 소사과욕.

1. 絶聖棄智, 民利百倍, 絶仁棄義, 民復孝慈, 絶巧棄利, 盜賊無有.

절성기지, 민리백배, 절인기의, 민복효자, 절교기리, 도적무유.

정치를 하는 사람이 재주와 지혜를 버리면 백성의 행복과 이익은 백 배가 되고, 정치하는 사람이 인과 의를 버리면 백성은 본래의 사랑과 효도로 돌아가게 된다. 정치하는 사람이 제도와 도구를 버리면 세상에 도둑과 범죄는 생기는 일이 없다.

한자어 : 버릴 기(棄). 공교로울 교(巧)

2. 此三者 以爲文不足. 故令有所屬. 見素抱樸, 少私寡欲.

차삼자 이위문불족. 고령유소속. 견소포박, 소사과욕.

위의 세 얘기로도 무위(無爲)를 다 설명할 수는 없다. 그러므로 다음의 말을 덧붙인다. 본 바탕을 그대로 나타내고 있는 그대로의 나를 지켜 사사로운 정을 억누르고... 나를 위한 욕심을 적게 하라.

한자어 : 붙일 속(屬). 휠 소(素). 안을 포(抱). 순박할 박(樸)

첨언해설 : 노자는 참으로 이상적인(ideal) 정치와 다스림의 방법을 말씀하신다. 무위를 잘 실천하려면 인간 본연의 순박한 마음 바탕으로 돌아가서 마음 안의 모든 욕망을 버리는 것이다.

________________________________ ***** ________________________________

노자 도덕경 20장 : 나 홀로 우매(愚昧)한 것 같으니...배움을 끊으면 근심이 없다

絶學無憂. 唯之與阿, 相去幾何.

절학무우. 유지여아, 상거기하.

善之與惡, 相去何若. 人之所畏, 不可不畏.

선지여악, 상거하약. 인지소외, 불가불외.

荒兮其未央哉. 衆人熙熙, 如亨太牢, 如春登臺.

황혜기미앙재. 중인희희, 여형태뢰, 여춘등대.

我獨泊兮其未兆, 如孀兒之未孩. 내래兮若無所歸.

아독박혜기미조, 여상아지미해. 내래혜약무소귀.

衆人皆有餘, 而我獨若遺. 我愚人之心也哉,

중인개유여, 이아독약유. 아우인지심야재,

沌沌兮, 俗人昭昭, 我獨昏昏.

돈돈혜, 속인소소, 아독혼혼.

俗人察察, 我獨悶悶, 澹兮其若海, 요兮若無止.

속인찰찰, 아독민민, 담혜기약해, 요혜약무지.

衆人皆有以, 而我獨頑似鄙. 我獨異於人而貴食母.

중인개유이, 이아독완사비. 아독이어인이귀식모.

1. 絶學無憂. 唯之與阿, 相去幾何.

절학무우. 유지여아, 상거기하.

한자어 : 벼리 유 維). 더불 여(與). 거의 기(幾). 어찌 하(何)

학문을 그만두면 근심이 없다. '네' 나 '응' 이나 대답에 무슨 차이가 있는가.

2. 善之與惡, 相去何若. 人之所畏, 不可不畏.

선지여악, 상거하약. 인지소외, 불가불외.

한자어 : 같을 약(若)

착하고 악한 것은 그 차이가 얼마나 되는가? 그러나 사람들이 모두 두려워하는 것은 나 또한 두려워하지 않을 수 없다.

3. 荒兮其未央哉. 衆人熙熙, 如亨太牢, 如春登臺.

황혜기미앙재. 중인희희, 여형태뢰, 여춘등대.

그 외에 옳으니 그르니 하는 것은 막막해서 끝이 없다. 사람은 그저 마음이 들떠서 잘 차린 상을 받은 손님 같고, 봄날 높은 대에 오른 구경꾼 같다.

한자어 : 거칠 황(荒). 가운데 앙(央). 마를 재(裁). 형통할 형(亨). 옥소리 뢰(牢)

4. 我獨泊兮其未兆, 如孀兒之未孩. 내래兮若無所歸.

아독박혜기미조, 여상아지미해. 내래혜약무소귀.

한자어 : 배 댈 박(泊). 조짐 조(兆). 과부 상(孀).

그러나 나만은 조용히 마음이 움직이는 기색마저 없고, 아직 웃을 줄 모르는 갓난아이와 같다. 초라하니 풀이 죽은 주인 없는 나그네 같다.

5. 衆人皆有餘, 而我獨若遺. 我愚人之心也哉,

중인개유여, 이아독약유. 아우인지심야재,

사람들은 모두 여유가 있는데 나만은 늘 가난하다. 내 마음은 바보의 마음, 그저 멍청하기만 하다.

6. 沌沌兮, 俗人昭昭, 我獨昏昏.

돈돈혜, 속인소소, 아독혼혼.

한자어 : 어두울 돈(沌). 풍속 속(俗). 밝을 소(昭). 어두울 혼(昏)

사람들은 모두 똑똑하고 활발한데, 나만은 흐리멍텅하다.

7. 俗人察察, 我獨悶悶, 澹兮其若海, 요兮若無止.

속인찰찰, 아독민민, 담혜기약해, 요혜약무지.

세상 사람들은 모두 상세하고 분명한데, 나만은 우물쭈물 결단을 못 내린다. 바다처럼 흔들리고, 지나가는 바람처럼 정처 없다.

한자어 : 살필 찰(察). 번민할 민(悶). 담박할 담(澹).터 기(基)

8. 衆人皆有以, 而我獨頑似鄙. 我獨異於人而貴食母.

중인개유이, 이아독완사비. 아독이어인이귀식모.

사람들은 다 유능한데, 나만은 우둔하고 촌스럽다. 그러나, 나는 나를 남다른 사람이라 여기시고, 먹이고 길러준 어머님 같은 이 우둔함과 촌스러운 나 자신을 소중히 여기고 있다.

한자어 : 완고 할 완(頑). 같을 사(似). 더러울 비(鄙. dirty). 어조사 어(於). 말 이을 이(而)

첨언 해설 : 세상에는 현자와 지자들이 많이 있어서, 이들이 세상의 사람들의 존경과 흠모를 받고 있으나, 그러하나 나는 학문 즉, 배움을 손에서 놓아버리면 세상에서 근심과 걱정이 없어지리니... 이 모든 근심과 걱정은 뭘 아는 지식에서 온다. 착하고 그러지 못한 것은 여반장(如反掌)이니, 옳고 그름도 이와 같고, 다른 이들은 모두가 즐거이 웃고 더들고 놀지만, 나는 어찌하여 풀이 죽어 세상과 어울리지 못하니...

또한 이 몸은 다른이들처럼 마음의 여유가 없을까? 내가 보기에는 모두 다 똑똑하여 보이나 나만 왜? 멍청한 것인가? 다른 이들은 매사에 결단력이 있고 분명한데, 나만 우물쭈물 하여 마음의 정함이 없을을 한(恨)한다. 내가 보기에는 다른 이들은 모두 다 유능하여 보이는데, 나만 우둔하여 보이고 참으로 촌스러우니...

그러나 속 깊이 들여다 보면, 이 우둔함과 촌스러움이 나를 더욱더 참 도를 알게하여 주었다. 그래서 나는 이 영혼의 먹이고 살리심이 마치 어머니 같아서 이를 참으로 소중이 여긴다. 실은 우둔하고 어리석고 우유부단(優柔不斷)하고, 마음의 정척(定處)가 없는 것이 아니라, 이 노자 선생님은 외유내강한 인격과 성질과 인품의 소유자 이셨다. 언중동(言中動). 언중유골(言中有骨)의 무언의 교훈을 주시는 참 스승이셨음 알 수 있다. 나서지 아니하고 무위자연의 도를 이 장에서도 볼 수 있지 않는가?

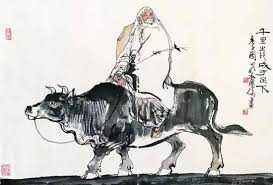

(無爲自然의 도를 말씀하신 賢者이신 '늙어서 난 아이'. 즉, 老子이시다)

나를 남앞에서 내세우지 아니하고 스스로를 낮추시어, 그 겸양의 도를 앎으로써 참 도을 실천한 참 바른 철학자이시다. 타인의 마음을 장 읽으니 노자 선생님은 뛰어난 심리학자이기도 하셨다.

________________________________ ***** ____________________________________

이제 노자 도덕경 걍론 20장까지 해 보았다. 아직 아는 것이 미천하고 모든 경험이 부족 하여서 독자제현들이 보시기에 심히 부족한 부분이 분명 많으리라고 사료된다. 하나, 사람은 공부할 때에 깊은 사고력과 글 안의 내용을 읽고 그 안의 철학을 알아내는 혜안(慧眼)의 능력을 길러서 앞으로 남은 노자 도덕경을 통하여 많은 공부를 하고자 합니다! 도반 여러분들께서도 저와 같이 한 마음으로 공부하시어 주기를 바라나이다.

2023. 9. 8. 금. 9. 7.에 시작한 노자 도덕경 제 7강(講)을 여기서 마치고...

향 후에 펼쳐지는'도덕경 '안의 놀라운 진리의 금은보화를 기대하면서 다음 시간에 제 8강을 시작하려고 하나이다!

청산산방에서. 지행선사. 소천 권용만 교수 글을 쓰다.

(지행선사. 소천 권용만 교수. 철학. 심리학. Ph. D)