소박(疎薄)한 시골에서 삶! 유유히 흐르는 구름과 바람소리, 그리고 물과 새들과 풀벌레 소리, 들녘의 해 떠오름과 황혼의 멋짐! 이것이 늘그막에 살아가는 소생과 화가인 아내의 소소한 오늘이다!

경기도 연천(漣川)군 남동쪽에 청산(靑山) 면이 있다.

그 지명(地名)만 들어도 누구나 푸른 산과 그 산을 감돌아 흐르는 강물 줄기를 연상하게 된다!

청산(靑山)이라는 단어!

듣기만 하여도 삶에 찌들어서 혼탁하던 영혼이 맑아지는 듯하다.

마치 그 형상이 종을 매달은 것 같은 작은 산 하나. 그 종현(鐘懸) 산 줄기가 북쪽의 한탄강까지 뻗어 나와, 삼천리 반도 금수강산의 남고북저(南高北底)의 지형 배치를 이루고 있는 전형적인 농촌형 산골이다. 산이 높지도 낮지도 않게 300~500m의 고도를 유지하여 여름에는 무척 시원하고 겨울에는 참으로 포근하다고들 한다. 관목과 수풀이 우거진 푸른 산의 표본이라고 불린다.

마을 앞에는 한탄강의 한 줄기인 영평천의 푸른 물줄기가 유유히 어우러 저서 임진강 아우라지로 흘러든다. 그야말로 청산녹수(靑山綠水)의 고장이라는 이름이 잘 어울리는 시골 동네이다. 이 골짜기로 들어온 지도 어언 십 수년을 헤아린다. 봄이면 텃밭에 파종하여 여름부터 늦은 가을 김장 때까지 채소 걱정 없이 신선한 야채를 마음껏 즐기고, 사시사철 변하는 종현산 줄기에 피어나는 대자연의 한 바탕 위대한 연출을 보고서 살아가는 매일이 기쁘고 즐겁다. 그리고 언젠가는 더 나이가 들어 마지막 그날에는 살아서 올라가려고...'살아 오름'이 소생의 평생의 삶의 지표!

경기도 땅 접경지역 최 북단의 연천 골 산과 들이 푸르다고 청산이라 하네.

영평천의 휘돌아 흐름이 임진강으로...

(망중한을 즐기면서... 청송 아래에서 사색 중인 청산 거사 소천 근영)

(종현산 기슭의 글쟁이와 그림쟁이의 Shelter!)

조선시대 후기의 명승(名僧 ) 영월 대사(詠月大師)가 그의 청산 시(靑山詩)에서 ‘뜬구름 세상일랑 남에게 맡기고 푸른 물, 푸른 산이 마음 둘만한 곳, 봄바람에 나는 흥(興) 금(禁)할 수 없어 조계의 유심한 산수로 발길 옮기네’라고 읊었다.

이것은 푸른 산, 푸른 물로 표현되는 산수(山水)가 수행(修行)과 심성 함양(心性.涵養)에 영향을 줄만큼, 위대한 스승임을 표현하는 글귀이다. 고려 말기의 고승(高僧)인 나옹선사(懶翁禪師)는 청산을 노래하여 자신에게 '삶의 근본'을 교훈하는 스승으로 불렀다. ‘청산은 나에게 말없이 살라 하고, 창공은 나더러 티 없이 살라 하네’라는 수행인(修行人)의 삶의 지표(指標)를, 산수로 압축(壓縮. Condensation)되는 '자연 속'에서 찾고(Searching) 있는지도 모른다.

소생이 이 시를 너무나 좋아하니 서예가 수적(水滴) 이 춘봉(李 春鳳) 선생은 이 시를 부채(煽)에 적어서 소생에게 선물을 하여 애장품(愛藏品)으로 지니고 다니며 이 명시(名詩)를 몸으로 느끼고 삶으로 실천하려 애를 쓴다.

고려 공민왕의 왕사(王師)이던 나옹선사의 이름은 혜근(惠動)이요, 호는 나옹(懶翁)

청산은 나를 보고 말없이 살라 하고, 창공은 나를 보고 티 없이 살라 하네.

탐욕도 벗어 놓고 성냄도 벗어 놓고, 물같이 바람 같이 살다가 가라 하네

(靑山兮要我以無語 蒼空兮要我以無垢 聊無愛以無惜兮 如水如風終我)

조선시대 중기(中期)의 성균관대사성과 대제학. 지경연 등의 벼슬을 지낸 대유학자이신 퇴계(退溪) 이황 선생님 역시 자신의 '도산십이곡(陶山十二曲) 중 11수(首)에서 읊으시기를 ‘청산은 어찌하여 만고(萬古)에 푸르르며, 유수(流水)는 어찌하여 주야(晝夜)에 그치지 않는고. 우리도 그치지 말고 만고상청(萬古常靑)하리라’고 자신의 학문과 삶의 표상을 노래로 표현하시었다.

(退溪 李滉 조선 전기 성균관대사성 역임. 문신)

(안동시 陶山書院 에 보관된 도산십이곡 시중 11곡 원본)

이 시에서도 청산은 역시 푸르름을 산에 비유했고, 끊임없이 이어짐을 유수(流水)로 표현했다. 그러므로 산수(山水)로 표현되는 자연은 곧, 만고에 변함이 없는 '푸르름과 이어짐'으로 상징(象徵)하고 있다. 현대의 가곡에도 노래하기를 ‘나는 수풀 우거진 청산에 살리라, 나의 마음 푸르러 청산에 살리라’고 어느 가수가 노래했다.

이 수풀 우거진 청산은 예나 지금이나, 종교와 사상에 관계없이 인간의 포근한 요람(搖籃)인 것이 분명하다. 소생은 그 품에 매일같이 안기어 살고 있으니 이 아니 큰 기쁨인가! 그 세월이 벌써 십삼 년을 넘어가고 있다. 구십 구세 열 달간의 삶을 사신 어머님을 이 산천에서 저 세상으로 보내어 드리기도 한... 참! 푸르른 산과 맑은 물의 고장인 청산의 백의(白蟻) 마을. 이 '의' 자가 '흰개미'의蟻) 자이다. "너희는 개미에게 가서 배우라" 성서의 가르침이시다. 무엇을 배우란 말씀인가? 한 낱 미물인 개미들은 간역자(看役者. Taskmaster)도 없이 스스로 자립. 자족. 근면. 성실함으로 그 작은 몸으로 그들 나름의 '삶의 철학과 진리를 실천하는 '자'이니. 인간이 가서 좀 배우라는 교훈이 아니던가! 그래서 소생도 아침마다 이 참으로 훌륭한 교훈을 두고 명상(Meditation)한다.

아래의 말씀은 공자님의 말씀이시다.

이 부채에 쓰인 글은 소생이 참으로 아끼는 후배님인 수적(水滴) 이 춘봉(李 春鳳) 선생께서 써 주셨다.

청산에서의 빈한(貧寒)한 시골 선비의 삶이 꼭 이와 같으나 그래도 소생은 늘 만족하려 하고 기뻐하려고 애를 쓰는 중이다.

子曰: "飯疏食飮水, 曲肱而枕之, 樂亦在其中矣. 不義而富且貴, 於我如浮雲."

공자님이 이르시기를, "반소사 음수, 곡괭이 침지, 락역재기중의. 불의 이 부차 귀, 어아 여부운.

공자께서 말씀하셨다.

"거친 밥을 먹고 물을 마신 뒤에 팔을 베고 누웠으니 그 가운데도 즐거움이 있도다.

의롭지 않은 방법으로 부귀하게 되는 것은 나에게는 뜬구름과 같다."

소생이 자신을 다스리는 방법 하나를 정해 본다면

道之以德, 齊之以禮, 有恥且格.

'덕으로써 인도하고 예로써 다스린다면 수치심도 있고 감화도 받게 된다.'

소박(疎薄)한 시골에서 삶! 유유히 흐르는 구름과 바람소리, 그리고 물과 새들과 풀벌레 소리, 들녘의 해 떠오름과 황혼의 멋짐! 이것이 늘그막(In my old age)에 살아가는 소생과 화가인 아내의 어제와 오늘, 그리고 내일이다!

________________________________________________________________

(연천 문화원에서 인문학 강의를 하면서 늘 생각하는 마음은 선을 행하고 불의를 피하며 덕으로 훈도하려는 그 마음뿐!)

인생이란 하나의 빈 캔버스와 같은 것이다고 소생의 아내인 윤 화백은 늘 말한다.

그래서 그 여백과 공간을 채우는 것이 인생이라고...

(자작나무 힐링 숲 작가 Lisa Yoon. She is my wife!)

명창 서담 박정욱 선생의 서재 '가례헌'에서...

참 공부방과 규방이라!

(임장 서원 뜨락에서 현금 타는 권선비)

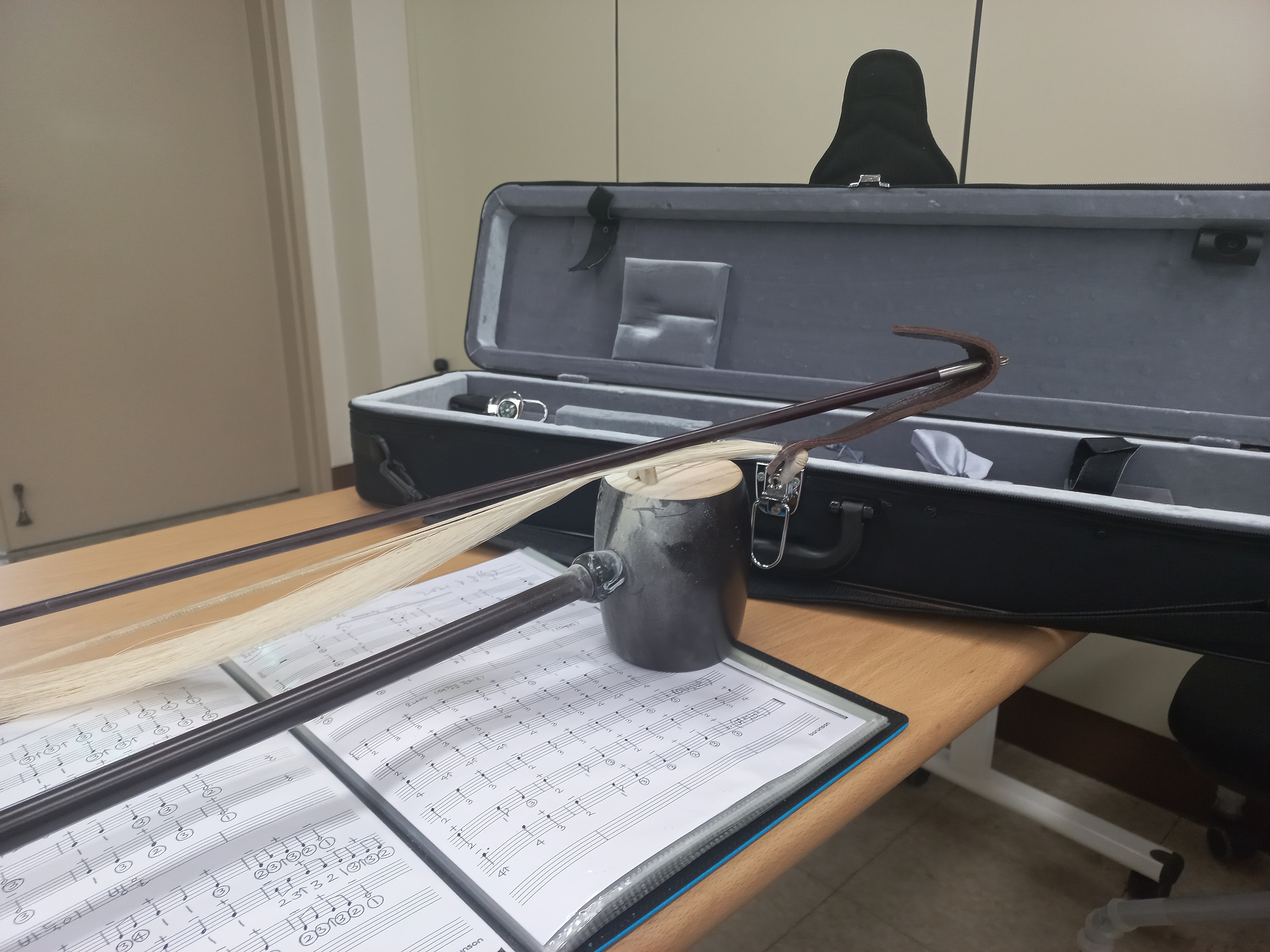

거문고(玄琴)를 타보니 또 해금(奚琴)을 하고 싶어 욕심(慾心)을 부렸나!

노욕(老慾)인가 과욕(過慾)인가?

욕(欲)은 좋아도 욕(慾)은 아니 되는데... 잘못하면 욕(辱)을 부르니...

붓 명장 강원도 무형문화재 박경수 선생님

붓 이야기 박물관을 가다.

22. 6. 20. 동구릉. 단종의 모후이신 현덕왕후(안동 권 씨 부정공파)의 추모제 향배에 참석하여

부정공파 고문 권 영도님과 부정공파 34세

경기도 연천군 청산면 종현산 기슭에 우거(寓居) 하는

청산 거사의 누거(陋居). 장작은 자신을 태워서 다른 것을 익힌다!

소생도 장작나무처럼...

____________________________________________________________

2022. 11. 13. 일. 오후에 글 쓰다!

제목 : 매 맞은 콩과 석쇠 위에 불맛 본 고기 그리고 나 자신!

가을날 마당에서 농부가 도리깨로 콩을 두드린다. 단단한 흙바닥 위에 드러누운 공단은 속절없이 후려치는 장정의 도리깨질에 그만 입을 다 벌리고 만다. 그래서 샛노란 콩들이 알알이 튀어나오기 전에 아프다고 비명(왜 나만 때려! 아 ㅆㅍ. 아파 죽겠네) 지르는 것을 들으신 적이 있나요? 매 맞음의 지독한 아픔 뒤에 콩은 껍질 밖으로 얼굴울 내어 밀지요. 농부는 그 토실한 알들을 소쿠리에 담아서는 세찬 풍구질을 하여 지저분한 껍찔과 이물질들을 없애고 깨끗이 한 연후(然後)에 자루에 소중히 담는다. 예쁜 콩알 치고 매 안 맞은 놈이 있던가요? 소스라치는 아픔이 한 바탕 지나면 그 콩알들은 주인의 선택을 받는 법!

(가을날에 콩 타작마당에서 농부의 도리깨로 흠씬 두들겨 얻어맞고서야 콩껍질 밖으로 나온 콩님들)

석쇠 위에 올려진 조기가 바싹 익을 때까지는 주인은 그대로 이 놈을 이글이글한 숯불 위 석쇠 위에 그대로 두지요! 아니, 그대로가 아니군요, 앞 뒤로 뒤적입니다. 앞도 뜨겁고, 뒤도 뜨겁고 전국적으로 조기의 몸은 불로 익어가고 있지요. 그래서 주인이 다 익었다고 할 때까지... 그러다 이제 쯤 불맛을 고기가 확실히 맡을 때, 그쯤에 주인의 밥상으로 이동해가지요. 뜨거운 불맛으로 제대로 익으니 주인장의 눈에 선택이 된답니다. 참으로 그러하답니다.

(석쇠 위에 오른 바다의 명물인 조기님이 지금 앞뒤를 가리지 않고 전국적으로 굽히시는 장면)

우리는 인생살이 하면서 오랜 시간을 콩 타작마당에서 지독한 매도 맞아 보았고, 석쇠의 뜨거운 불맛도 보았는데,

아직 주인의 마음에 든 건지 아니 든건지 분간이 안 가니

오호 통제로소이다!

그대의 그릇이 너무 큰 것인지, 아니면 주인 나리의 눈이 좀 어두우신지는... 하회(下回.를 보시라!

_________________________________________________________________

오늘 시골선비의 집에서 겨울 양식인 김치를 만들었지요.

이 김치를 담그는 전 과정을 통해서 본 인생론 몇 마디를 발설(發說)할까 하나이다!

(대한민국의 국민이면 누구나 너무나 친숙한 김치님의 예쁜 자태)

우리는 김치를 '담근다'라고 하지요. 우리의 고유한 전통의 음식인 장을 담그고 젓갈을 담근다고 말하지요. '담근다' 무슨 의미일까요? 익거나 삭(숙성. 熟成. ferment)도록 일정 기한 동안에 옹기나 질그릇에 넣는 것을 말하지요. 요즘은 플라스틱 용기도 많이 쓰시지만... 어쨋든지간에, 김치라는 음식은 원래 있는 것이 아니고 '만들어진(made with)' 음식이지요. 자! 원래 있는(being) 배추라는 식물을 가지고 그것과 더불어 다른 재료들을 버무려서 만드는 김치는 대한인이면 다 아시는 것! 중요한 것은 '배추가 김치'가 되는 일이지요. '배추가 김치'가 되려면 그 빳빳하고 실하게 자란 배추의 줄기와 잎이 그 원래의 상태로는 '김치'가 안 되오니, 이 놈을 '소금물'에 팍 절여야 하는 것이지요. 배추는 원래 연약한 섬유질이라서 그 짜디 짠 소금믈이 자신의 세포를 스며들 때, 마구 아우성을 지를 것으로 생각합니다만 여러분의 의견은 어떠하신지? 그래서 한 반나절 가까이 절여(salting) 두면 처음의 쌩쌩함도 뻣뻣함은 온데간데없이 후들거리는 '후들 텍스'가 되어 버리지요.

이 놈의 배추가 이제는 세포 안에서 구멍이 확장되어 물을 부으면 물이 배고, 양념을 묻히면 그것들이 속속 안으로 스며들지요! 덜 절려 지면 '소금' 한 주먹 팍 더뿌리지요. 그러면 배추님이 고개를 팍 떨구어요! 소금기를 그대로 안 두어요. 적어도 세 번 정도는 맑은 물에 행구어서 그 소금기를 제거한 연후에 배추 한 포기를 반으로 쪼갠 뿌리 부분의 딱딱한 것을 칼로 제거한 후. 비로소 양념 버무리는 넓은 판에 입장하지요. 아, 전 단계는 짠 '소금'이더니 이번에는 눈도 못 뜰 정도의 매운 '고춧가루'를 필두(筆頭)로 매운 갓. 파. 무. 젓갈로 한바탕 비빔판이 지나서, 그 재서야 배추 잎의 속에 겹겹이 이 양념을 문질러 넣고 끝단을 휘감아서 예쁘게 모신다. 이상이 배추가 김치가 되는 과정. 그 과정은 아직 '시간(time)'이라는 제일 큰 조건이 남았네요. 그것은 바로 익는 것과 삭는 것(fermentation)... 아. 참 김치가 되는 과정에 대한 설명 한번 길었네요!

존경하고 사랑하는 벗님과 도반(道伴)들이시여!

지금 이 순간에, 그대들이 서 계신 그 자리가 자신의 인생에서 어디쯤이신지 한 번 물어보시면 어떠하리까?

나는 아직도 콩껍질 안의 콩인가, 아니면, 도리깨로 얻어맞은 알콩인가? 그렇게 두드려 맞고도 정신 못 차린 썩어진 콩인가?

나는 아직도 비린내 나는 바다 생선 조기인가? 아니면, 석쇠 위에서 잘 구워진 반찬 조기인가?

나는 지금 소금기에 전혀 절여지지 않은 고랭지 배추인가? 아니면 소금에 절인 후에 맑은 물로 여러 번 헹구어 내고, 인생이라는 양념판 위에서 온갖 다른 맛의 양념들과 어우러져진 후, 마지막으로 발효를 하기 위하여 항아리 안에 들어갈 준비가 된 '양념 믹스된 아직은 배추(seasoning mixed)'인가?

이에 대한 답과 처신에 대한 방도는 현명하신 여러분들이시니 소생보다 더 잘 아시고 계시리라!

인생은 일생(一生)이라, 한 번 밖에 없지요. 그런데 그 하나인 일생(一生)은 하루의 생명인 일생(日生)에 끝과 시작이지요. 시작은 아침이요 끝은 밤이라. 정말로 순간(瞬間)의 찰나(刹那)처럼 지나가지요. 시간과 세월이란 흘러가는 것이 아닌 그 잘 리에 항상 정지하여 있는 법! 그러나 사람들이 말하기를 어찌하여서 '세월이 쏜 살(화살 矢)처럼 흐른다'라고 할까요? 잘 생각하시면 오늘의 오후 7시는 어제도 그대로 있었고요, 그리고 오늘 지금 소생이 이 글을 쓰는 이 순간도 있고요, 내일 오후 6시 59분 다음에 그대로 있는 것이지요. 인생들이 그 시간(時間)과 세월(歲月)이 흘러간다고 착각(錯覺)을 할 뿐!

사람이 늙어 간다는 것은 세월이 그렇게 만드는 것이 아니라, 자신이 가진 원기(元氣)와 삶의 다른 모든 기운(氣運)이 소진(消盡) 되어감을 눈으로 보고 감정으로 느끼는 것이 아닐까요? 그리하여 늙는 다. 세월이 흘러간다. 세월(歲月)란 새 해와 달을 의미한다. 매(每) 시. 분. 초. 월. 해(時.分.秒.月.年)는

먹고 일하고, 자고 깨면 , 다시 먹고, 일하고... 그러다 보니 세월이 흐른다고 생각하지요.

자신에 대한 깊은 사유(思惟 )와 성찰(省察)의 시간은 가지지도 못하시고들...

시간과 세월은 태초로 지금까지 그 자리에 그대로 존재한다.

다만 인간들이 그것을 알지 못함으로써... 무지(無知)의 지(知)가 판을 친다!

이는 마치 밝은 달 밤에 맑은 물이 가득한 호수 가에 서서 미동(微動)도 없는 잔잔한 호수의 수면을 보시라!

수면에 뜬 달을 넋 놓고 바라보면

달도 자신도 어디론가 흘러가는 듯한 착각(illusion. delusion)에 이른다.

(그 순간에 달도 자신도 움직임이 없었음에도 불구하고...)

해도 달도 돌고 돌아서 늘 제자리인 것을... 하나, 인간은 돌고 돌아서 다시 올 육신도 없으며 그 자리도 없는 것을

허망한 욕심들이 눈도 귀도 다 가리고 혹세무민 하는 세상이 될 줄이야...

_______________________________________________________________

이 말씀은 정해진 천지의 이치(理致)와 법도(法道)인 '시간의 정함'에 따른 것일 뿐. 이것의 단위가 흘러가는 것은 아니라는 말씀 이외다.시간은 어느 한 時刻과 時刻의 '사이(gap)를 말한다. '시각'은 시간이 어느 '한 점'에서 '멈춤'을 말함이지요!

김치 이야기 좀 더 해 보려고요!

김치는 곧 우리의 인생의 이야기이지요.

'배추가 김치'되다. '개 같은 인생이 정승이 되다' 라고 하면 좀 지나친 비유일까요?

아! 발설함이 너무나 길어졌나요? 그래도 허언(虛言)이 아니니...

아, 그것쯤은 매년 김장철이 되면 눈으로 보시니까 다 아신다고요. 물론이지요. 소생은 지금 '인생살이'에 대하여 뭐 하나를 깨우치려고 '콩'. '생선'. '김치'를 장황히 설명을 하고 있네요.

To be continued! Coming soon...

22. 11. 13. 일. 저녁에. 청산 거사 소천 씀