논어의 교훈! 오늘을 사는 우리가 위대한 스승이신 '공자님'으로부터 배워서 실천할 것이 무엇인가! 논어가 우리를 깊은 잠에서 깨우는 이유는 무엇인가! 생각하여 깨우침을 받는 데로 조금씩 풀어 나갑니다! 매일매일... 道를 따라서...

좌측은 소생의 학문의 도장인 연천향교 대성전.

보다 크게 이루라는 뜻 이건만...

조금만 공부하고 크게 아는 체하려니!

벼는 읽을수록 고개를 숙이건만...고개를 쳐든 벼는 어느때에 추수하랴!

온고이지신(溫故而知新) 가이위사의(可以爲師矣)라고 공자님이 가르치셨다.

논어의 위대한 점은 이 책이 단지 훈고(訓詁)로 구절(句節)의 뜻과 글자(글字)의 뜻에 머물지 아니하니, 그 깊은 경지의 교훈을 알아서 우리들의 남은 세월의 삶에 적용하여보자!

그러나 장구 훈고(章句訓詁)가 미리 선행함은 물론이다.

논어의 시작은 ‘학이(學而)’에서 시작하여 ‘지인(知人)’로 끝맺고 있다. 그 테마는 학이지인(學而知人)이라는 말씀은 곧 ‘배워서 사람됨을 알라! “는 뜻이다. 이는 소크라테스의 ”지행합일(知行合一)과 같은 뜻이다. 우리의 학문 안에도 완전한 독립이 있어야 하기에 우리는 유학사상을 익혀 공맹의 도를 알아야 하고 애국심에 불타는 마음으로 매일의 철학에 정진해야 한다. 역사는 과거사가 아닌 오늘의 현실을 직시하고 미래를 보는 해안(解顔)을 길러야 한다. 역사는 관념의 허구가 아닌 지금 여기 살아 있는 생명의 얼개(Structure)이다.

들어가는 글로서, 오늘 여기에 "논어"에 대한 일반적인 해설을 하고자 한다

'논어'

에는 "널리 배워 뜻을 돈독하게 하며, 절실하게 질문한다" "배움만 있고 생각이 없으면 망령되고 생각만 있고 배움이 없으면 위태롭다"는 말이 있다.

이때 질문과 생각은 학문의 '문'에 대응된다. 즉 『논어』는 어떤 지식이든 항상 의문과 의심을 가지고 비판적으로 접근할 때에만 참된 나의 지식이 될 수 있다고 말한다. '논어'에서 "학(學)"이라는 글자를 중심으로 논해지는 사상은 바로 오늘날 "학문"의 의미를 충실하게 담고 있다. 공자는 말하기를 "아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 좋다"라고 했다. 이 말은 마치 어떤 절대적인 도가 있는 듯한 분위기를 담고 있으나, 다만 도에 대한 다짐과 자세를 언급한 것으로 보인다. 공자는 "나는 열다섯 살에 학문에 뜻을 두었다(志於學)"고 말하였다. 학문이란 세상의 도(道)에 대해 배우는 것이다. 그런데 책을 통해서 도를 배우지만, 세상에는 아직 그 도가 온전히 실현되어 있지 못하다. 도가 실현되어 있는 사회상은 우리의 이상 속의 샹그리라(香格里拉) 내지는 유토피아(Utopia) 일뿐이다. 현실 속의 인간 사회는 정도의 차이는 있지만 아직 "도가 실현되어 있지 않다."

공자의 시대에는 특히 무도(無道)의 상태가 심했다. 그런데 세상에 도가 없기 때문에 도를 세우려는 노력이 유의미하게 된다. 즉 혼란한 세상을 개혁하여 질서를 회복하는 것이 "도를 세우는(有道)" 일이다. 요즘 말로 설명하면, 법이 공평하게 제정되고 제정된 법은 공평하게 집행되어서, 원칙과 상식이 통하고 편법과 반칙이 통하지 않는 그런 사회가 "도가 서 있는 사회"이다. 또 『논어』의 중요한 사상이 정명론(正名論)이다. 공자는 "모난 술잔(名)이 모나지 않으면, 그것이 모난 술잔인가! 모난 술잔인가!"라고 말하였다. 이 말은 "털고에 털이 없으면 그것이 털 공인가?"라는 의미이다. 털이 있는 공이 '털 공(名)'이듯이, 그 '명'에는 그에 부합한 '실'이 있어야 그 '명'은 성립한다. 공자의 정명 해석에서 명분론자들은 정명의 명(名)은 군·신·부·자 등 신분질서를 지칭하는 이름에 한정되었다. 그러나 결국 명은 모든 개념을 포함하게 된다.

왜냐하면 신하가 신하답게 되기 위해서는 "충(忠)" 등이 무엇인지 알아야 하고, "자식이 자식답게 되기 위해서는" "효(孝)" 등이 무엇인지 알아야 할 것이기 때문이다. 따라서 공자는 '논어'에서 "군군(君君), 신신(臣臣), 부부(父父), 자자(子子)뿐 아니라, 효효(孝孝), 인인(仁仁), 직직(直直), 의의(義義), 예예(禮禮) 등도 논하고 있다. 즉 모든 '명(개념)'에는 그 '명'에 어울리는 '실'이 갖추어져 있어야 한다. 예컨대 불의(不義)를 저지르고 그에 대해 "정의"라고 이름을 붙인 경우가 부정명(不正名)이다. 정치를 맡기면 무엇부터 하겠느냐는 질문에 공자는 반드시 '이름을 바로잡겠다(正名)'고 하였다. 당시 불의한 일에 대해 "정의"라는 이름을 붙인다면 공자는 그것을 "불의"라고 바로잡겠다는 것이다. 또 '논어'는 군자 개념에 대한 많은 분석을 하고 있다. 공자는 말하기를 "바탕(質 : 진실한 감정)이 형식(文 : 예의범절)을 압도하면 거칠고, 형식이 바탕을 압도하면 태깔만 난다. 형식과 바탕을 잘 어울러야(文質彬彬) 비로소 군자다"라고 하였다. 즉 진실된 마음(質)을 바탕으로 예(文)를 행할 수 있어야 군자이다. 또 '논어'에서 '군자'는 대체로 '소인'과 대비되어 논해지고 있다.

군자와 소인은 우선 다음 두 맥락에서 나누어진다. 첫째, 정치적 사회적 계급적 의미에서 '군자'는 통치자(귀인)이고 '소인'은 피통치자(천인)이다. 둘째, 도덕적인 의미에서 '군자'는 국가·사회의 이익에 우선 관심을 갖는, 도덕적인 인물을 지칭하고, '소인'은 자기 자신의 이익에만 관심 갖는, 부도덕한 사람을 지칭한다. 공자는 "군자는 의리에 밝고, 소인은 잇속에 밝다"라고 하였다. 이 말을 정명론으로 이해하면, "어떤 개인의 명목상의 위치가 어떻든 의리를 추구하면 군자이고 잇속에 탐닉하면 소인이다"는 뜻이 된다. "군자"에 대한 공자의 논의의 특징은, 군자가 우선 그에 어울리는 도덕적 품성을 갖추어야 비로소 정치적 사회적으로 진정한 군자가 된다는 주장에 있다. 또 공자는 군자의 덕성으로 인(仁)을 논했다. "살신성인(殺身成仁)한다"는 표현에서 알 수 있듯이, 인은 쉽게 이룰 수 없는 최고의 덕목이다. 또한 인은 효(孝), 충(忠), 지혜(智), 용기(勇), 예(禮)를, 공(恭) 등 모든 덕목을 포괄하는 완전한 덕(全德)에 대한 이름이다. 공자는, 당시 사람들이 예에 따라 행하지 않는 까닭을 모두가 그들 자신의 욕구를 만족시키려고 자신의 욕구에 따라 행하기 때문이라고 여겼다.

따라서 '예를 실천(復禮)' 하려면 반드시 '극기(克己)'해야 한다. '극(克)'이란 싸워 이긴다는 뜻이므로, '극기'는 '예'로써 자기의 욕구와 싸워 이기려는 것으로서, '극기'할 수 있다면 자연히 '예를 실천'하게 된다. 인이란 우리 마음이 진실하면서도 예에 맞는 발로이니, 자기 마음을 미루어 남을 헤아리는 것(推己及人)을 말한다. '자기 마음을 미루어 남을 헤아리고', '자기가 싫은 것은 남에게 시키지 않는 것'이 '인을 실천하는 방법''이다. 인을 실천하는 방법은 이처럼 간단하다. 그래서 공자는 "인이 멀리 있다고 여기는가? 내가 인을 바라기만 하면 인은 바로 곁에 있다"라고 말했다. 또 당시 통치 계층의 기초를 구성하며 장차 그 영향력을 사회 전체로 확대해 나갈 수 있는 계층이 바로 당시 선비(士) 계층이었다. 공자가 보기에 세상의 비극은 대체로, 윗사람들, 특히 최고 통치자의 잘못에서 비롯된다. 윗사람들이 예의도 염치도 없이 사리사욕에 따라 불의를 일삼음으로써 민생을 파탄에 빠뜨린 결과이다. 즉 비극의 원인은 통치 계층이 제 몫을 다하지 못한 데 있었다. 그러므로 통치 계층의 기초를 형성하는 선비의 의미는 아무리 강조해도 지나치지 않다. 지금도 그 시류는 조금도 변함이 없으니 이를 어찌하랴!

그래서 증자는 말하기를 "선비는 의로운 기상을 기르지 않으면 안 된다. 임무는 무겁고 갈 길은 멀기 때문이다. 인(仁)의 실현을 자기 임무로 삼으니 무겁지 않은가? 죽은 다음에야 그만두나니 멀지 않은가?" 하였고, 공자는 말하기를 "선비로서 가정(안락한 생활)을 동경한다면 선비라고 할 수 없다"라고 하였다. 선비란 결코 "놀고먹는" 사람들이 아니고 국가적 대사에 몸을 바칠 자세가 되어 있는 사람들이라는 점을 강조하는 맥락에서 공자 문하에서 자로가 그 대표였다. '자로'라는 인물은, '논어'에 나오는 '은자'처럼 순수하고 순정한 그 마음을 가지고, 세상으로부터 도피한 것이 아니라 세상 한가운데로 뛰어든 인물이었다. 또 중국 전통의 가장 큰 특징 중 하나는 일찍부터 초자연적인(Supernatural Pretematual) 현상에 대해 인간 위주의 안목을 견지하기 시작했다는 점이다. 그리하여 귀신에 휘둘리지 않는 태도는 공자 이전부터 정립되기 시작했다. 춘추 시대 정자 산은 "천도(天道)는 멀고 인도(人道)는 가까운 것이어서, 양자는 서로 상관할 수 있는 바가 아니다. 어떻게 천도로 말미암아 인도를 알 수 있겠는가?"라고 말하였다.

천도는 누구도 쉽게 추측할 수 없는 일이나, 인도는 인간의 이성으로 파악되는 내용이다. 그런데 추측하기 어려운 영역의 어떤 일을 누가 임의로 해석한 다음 그런 해석을 바탕으로 인도(人道)를 제약하려는 발상은 그 자체로 이치에 맞지 않다는 것이다. 이러한 전통을 기반으로 공자는 비록 말로는 하늘에 관해 "죄를 짓고" "증오하고" "속이고" "버리고" "알아주고" "말을 할 수 있는" 존재로 묘사하고 있지만, 인격적인 기능을 가진 존재로는 여기지 않았다. 공자는 천명을 두려워했고 천명을 따랐다. 그런데 '천명'의 구체적 내용은 고대 문헌 어디에도 규정된 바가 없다. 그러므로 결국 인간 스스로 모색한 어떤 것일 수밖에 없는 것이다. 구체적 환경 속에 처한 구체적 인간이 스스로 찾아내야 하는 것이 천명일 따름이다. 따라서 자기 스스로 모색한 어떤 것을 자기 자신이 어겼다면 다시 또 어디 가서 무슨 변명을 할 수 있겠는가?

그래서 공자는 "하늘에 죄를 지으면 빌 곳이 없다"라고 말했다. 공자가 말한 천명은 큰 뜻을 품은 사람이 작은 시련에 좌절하지 않고 의연히 앞길을 개척하려는 스스로의 다짐의 반영인 셈이다. "천명(운명)을 아는 사람은 위태로운 담장 아래 서지 않는다"는 맹자의 말은 바로 '공자사상(The teaching of Confucius)을 정확하게 대변하고 있다.

여기서 중국문화와 문학의 전성기인 당송(唐宋) 이후의 중국의 문화를 살펴보면,

유. 불. 도. 의 삼가(三家)로 요약되는데, 이는 세 개의 큰 가게(Shop)로 비유되기도 한다.

불가(佛家)는 백화점(百貨店)과 같다.

도가(道家)는 약방(藥房)고 같다.

유가(儒家)는 양곡 가게(糧穀)와 같다.

삼황오제(三皇五帝)는 중국 신화에 나오는 전설적인 제왕들이다. 삼황(三皇)은 복희 씨(伏羲氏), 신농씨(神農氏), 여와 씨(女와 씨)이고, 오제는 황제헌원(皇帝軒轅), 전욱 고양(顓頊高揚), 제곡 고신(帝嚳高辛), 제 요방훈(帝堯放勳), 제순 중화(帝舜重華)이다.

중국사에서는 이 시기를 선진 시기(先秦時期)라고도 한다. 하(夏. BC. 17-11세기), 하를 무너뜨린 상(商)은 후에 은(殷)으로 실존하였다. 그다음이 주(周. 기원전 1050- 기원전 256년))나라였고, 그 후에 5 제후국 출현으로 오패(五覇)의 등장, 오패는 즉 제의 환공, 진의 문공, 초의 장왕, 오의 합려, 월의 구천. 다섯 제후들을 이르는 말이다. 다음 전국시대(戰國時代. 기원전 770-기원전 221년)를 이루는 칠웅(七雄), 즉 진. 초. 제. 연. 한. 위. 조가 왕을 지칭하여 혼돈의 장을 연다.

이 중에서 그 세력이 가장 강력했던 진(秦. BC. 221-207)이 나머지 육국을 통일하여 진시황의 왕국을 건설했다. 그 뒤에 한(漢) 나라가 진(秦)을 무너뜨리고 400년 넘게 통치하다가 전한(BC.206-AD.9)은 한무제의 통치국인 후한(AD.25-220)으로 중원을 다스리다가 위(魏) 나라에 의하여 멸망한다. 진(秦). 한(漢. 유방이 건국. 한족. 한문화. 한자. 한어 등, 통치 진나라 이후 400년의 최장수 국가)). 수(隨. 581-618년), 당(唐. 618-907년), 송(宋. 960-1276년), 원(元. 1260-1368년), 명(明. 1368-1644년), 청(淸. 1616-1912년)으로서, 아시아 최초의 공화제 국가인 ‘중화민국(장개석. 대만). ’과 ‘중화인민공화국. (1949년. 마오쩌둥)으로 현대사에 등장한다. 오늘날 China는 진나라에서 온 것이다...

현대사의 중국을 이해하지 못하면 아무리 자금 성안에서도 공자님을 찾을 수 없다. 세계의 역사의 흐름을 주도하던 서양의 사상과 학문들이 그 촉수를 동양으로 옮겨오고 있음은 결코 우연한 일이 아니다. 이는 '크로노스' 안의 '카이로스'의 시기인 것이다. Metanoia 즉, 서양에서 동양으로... 우리 동양인들이 주인이기 때문에... 한국인이 그 위대하고 거대한 잔치의 주인인 호스트(Host)이기에... 우리는 이제 동양사상의 핵심이 되고 있는 공자의 교훈부터 알아야 한다는 것이다. 최고의 선을 찾아가는 공자의 학문의 열의는 그야말로 놀라울 달름이다.

노자에게서 배움을 얻고 겸양을 알고, 스스로의 깨우침을 일구어 나가는 학자의 참모습이며, "인부지이불온(人不知而不慍)'을 실천하신 인류의 스승이시다.

(천안문 광장에서 자금성 안으로 중국을 본다!)

(논어의 훈고를 통하여 삶의 '진정한 휴'. '군자'를 찾아가자!)

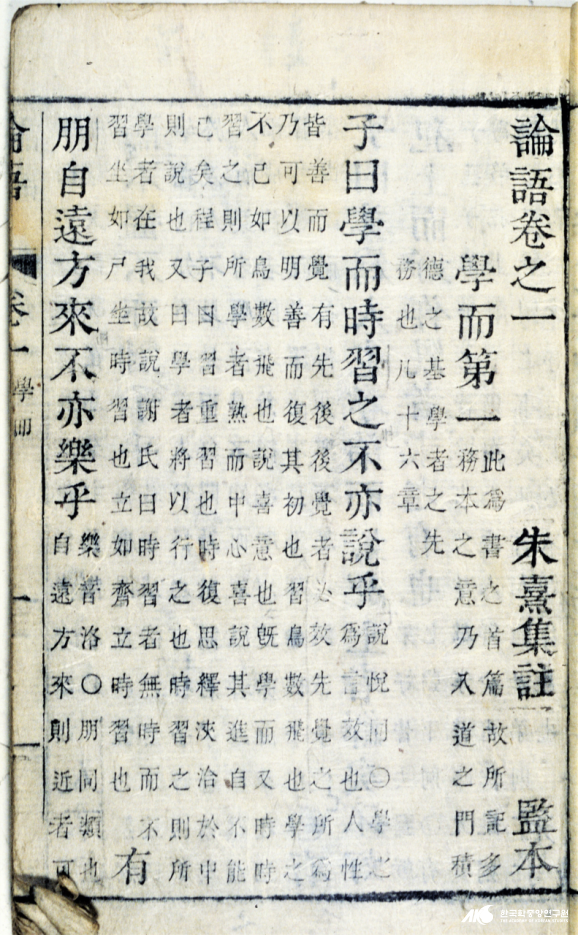

'논어'의 제1 편인 '학이편'을 들어가 보자!

여기서는 공자께서 당시의 학생들을 가르치던 목적과 태도, 종지(宗旨), 방법 등을 다루는 내용입니다. 책 줄이나 읽은 사람은 누구나 다 이 편을 해석하라면 유창하게 읊어댑니다. 뭐! 이것 정도야! 그래요. 겉으로 보면 엄청 평범한 교훈이지요! 그러나 좀 더 철학적으로 사고해보면, 이 안에서 자신을 발견하게 된다.

논어 학이편 첫장의 첫째 교훈!

1. 1-1. "學而時習之 不亦說乎(학이시습지 불역열호)"!

이 말씀은 소생에게는 별다른 의미가 있다. 그것은 소생이 어릴 적에는 결코 동의가 되지 않는 문장이었다. 어릴 적에 참 가난한 시절이라, 학교에 갔다가 집에 와서는 지게 지고 들판에 나가 소꼴 한 바지게 베어 지고 와서는 소죽 끓여놓고 저녁 먹으면 눈이 아래위로 달라붙어 아무 말도 들리지를 않는데, 아버님 하시는 말씀 "야야! 오늘 한문공부는 다 했느냐? 사랑방에서 들려오는 개인교사 '훈장님'(소생의 선친)의 카랑카랑하신 명령어! 6살에 천자문을 다 쓰고 외우고 나서는 국민학교에 입학하여 6년간 봄, 여름, 가을, 겨울 어느 날을 빠지질 않고서 개울 건너 마을의 서당에 다니면서 한자와 한문을 배우고 익히는 '습(習)'이 아니라 이것은 '훈련(Training)'이라고 하는 것이 맞는 말 같다. 이러함에 있어 공부하는 것이 무슨 기쁜 일이였겠는가! 한마디로 괴로움의 연속이었으니 기쁠 '열(說)' 자와는 거리가 먼 말씀이었다.

소생에게는 '學而時習之 不亦悅乎! ' 배우고 익히는 것은 나에게 괴로움이다'는 말이 더 솔직한 심정이었다. 공부하라고 채근하실 때에 항변할라치면 하시는 말씀, "다 네놈 잘 되라고 이러지! 공부해서 남 주는 것 아니다". 참으로 옳으신 훈계의 말씀이셨다. 그 시절에 회초리 맞으면서 한 공부가 오늘에 이르러 소생으로 하여금 고희의 나이에도 다시 한 자, 두 자, 새롭게 공부하도록 이끄는 힘이 아닐는지! 이제는 공부해서 남 줄 때가 된 것 같아 정말로 기쁘다!

이 학이편(學而篇)은 '논어'의 모두(冒頭)에서 이 교훈서의 전체의 내용을 대변(代辯)하고 있음이라! 인생의 모든 분야에서 자신이 하는 일의 모든 경과는 결국에는 '공부'라는 단어로 귀결될 수 있다. 화가분들은 평생을 걸쳐 그림 공부하시는 것이요, 교수님들은 평생을 학문 안에서 하는 연구와 공부하는 것이요, 구두방을 운영하시는 분은 평생을 가죽을 공부하여야 하는 것이지요! 인생이 여기에 예외 되는 일은 극히 드믈 것임이라! 심지어 사기꾼과 도둑질도 머리를 써서 공부(?)를 해야 하지를 않는가! 그래서 '앎과 익힘(知識. 習得)'은 비록 군자의 도를 논하지 아니하여도 예부터 '살아 감'의 가장 중요한 일이었으리라! 이 학문이라는 것은 꼭 사서삼경과 육도삼략(六韜三略)을 통달하고 시서에 능통한 그 배움도 중요하지마는, 소생이 인생을 이 나이만큼 살아오면서 '깨달음'의 한 가닥은 저 산과 들의 풀벌레 소리에도, 무심히 흘러가는 저 구름의 형상들 속에서도, 숲 속의 한 그루의 나무가 가르치는 교훈 속에도, 화가님들의 고뇌에 찬 작품들 속에서, 스스로의 마음을 열고 '세상의 있어짐'안으로 들어가면 그 안에서 배움(학. 學)이라는 선생님의 가르치는 모든 것이 가장 큰 학이(學而)가 아니던가! '삼인 지행이면 선자도 선생이요, 후자도 선생이라'는 말과 같이 모든 사람과 사물이 나의 선생이니 그저 겸손한 마음으로 배우려 하신다면 진리의 음성은 언제 어디서나 들려오는 법!

'사람의 됨됨이가 훌륭하고 그 행위가 바른 것'! 이것이 바로 학문이니, 지금 여기서 나의 됨됨이와 행위를 한 번 헤아려보십시다! 나의 인생의 결산의 그날에 나는 무엇을 임 종어로 남기겠는가?

독자 제위들이여!

여기에서 '說乎의 열(說 : 진리. 말씀 설. 도를 기꺼이 말하다)' 자는 고문(古文)에서 차용한 글자인데, '기쁘다'는 뜻의 열(悅)과 같다. 이 기쁨은 무슨 기쁨인가? 사람들은 흔히 이 기쁨을 먹고 마신 후에 찾아오는 '감성의 충만'이라고들 하는데, 이는 오해가 있다. 이 학문을 익힌 후의 기쁨은 깊은 깨달음에서 오는 지극히 큰 '영혼'의 '울림'이다. 마치 '예수 그리스도'를 처음 영접하고 자신의 영혼을 두드려 오는 그분의 음성의 밝음과 그 높음과 그 깊음의 생명의 무한한 속삭임 같은 것이리라! 이 기쁨은 그것을 누려본 사람만이 알 수 있는 것이다. 학(學)을 한다고 하는 것은 그저 '때때로(Occasionally'가 아니올시다. 이는 적당한, 또는 정한 시(時. Timely)를 말하는 것이다. 그래서 배운다는 것은 사람과 사물로부터... 정한 시기와 그에 맞는 조건과 상황들 아래서 스스로를 깨우쳐 나가는 일이다.

학문의 '개념'을 살펴보면, 학문이라고 하는 말이 결코 독서나 글쓰기가 아닌 것이지요. 어떤 이의 문장이 좋다는 것은 그 사람의 글솜씨가 좋다는 것이요, 책을 많이 읽은 사람은 물론 지식이 해박하고 그 깊이가 있다는 것이지요. 학문으로 말하자면 한 글자도 모르는 사람이라도 그에게 나름의 학문이 있을 수 있다는 것입니다. 즉, 사람의 됨됨이 얼마나 훌륭하고 그 행위가 바른가에 따라서 '학문'을 한 사람이냐 아니냐가 구분되는 것입니다. 학문은 "學文과 學問, 學聞"으로 구분하여 '나는 어느 편에서 배움으로 나아갈까!'를 깊이 사유(思惟) 해 보아야만 합니다. 학사, 석박사라는 학위가 반드시 학문을 잘하였다고는 단정할 수가 없는 세상이 되어서 몹시 안타까울 뿐이지요! 오호 통제(嗚呼統制)라! 사람들은 보통 자기 분야에서 뭘 좀 이룬 뒤에는 타인의 사상과 권언(勸言)은 전혀 신경 쓰지를 않고 있으니... 아예 귀를 막고 눈을 감아버리기가 일쑤이지요! (2021. 6. 28.)

도가(道家)의 위대한 사상가이신 장자(莊子)는 그의 저서 '장자'에서 도(道)가 있는 사람 즉, 참으로 '학'이 있는 자를 진인(眞人)이라고 하였다. '참사람'이라는 뜻이다. 이는 '학문과 도덕이 궁극에 이른 사람'을 말한다. 소크라테스는 '지행합일(知行合一)을 주창하였다. 그러하다. 배움은 행동으로 나타날 때에 그 진가(眞價)가 있는 것이다. 이러한 사람이 요즘 시대에도 '참사람'임이 확실하다. 온 나라의 모든 이들이 다 '진인'이 되면 좋으련만... 아니 최소한도 이 대한민국의 '여의도'와 '푸른 기와집'에 둥지를 튼 사람들만이라도... 정녕, 진인(眞人)에 대칭되는 개념이 바로 가인(假人)인데, 이는 '도덕의 최고 기준에 이르지 못하는 사람'을 말한다. 공자님은 우리들에게 가인(假人)이 되지 말고 진인(眞人)이되라고 권면하시는 것이다.

참으로 이 학(學)이라고 하는 한 글자 안에 너무나 큰 진리가 내포되어 있음을 알 진데, 어찌 촌음을 허송할 것인가! 송대(宋代)의 대유학자이신 주자(朱子)께서는 배움을 권하는 '권학문(勸學文)'에서...

少年易老學難成, 一寸光陰不可輕.

소년이노학난성, 일촌광음 불가경.

未覺池塘春草夢, 階前梧葉已秋聲.

미각지당춘초몽, 계전오엽이추성.

소년은 늙기 쉽고

학문은 이루기 어려우니

짧은 시간이라도 가벼이 여길 수 없어라

연못가의 봄 풀은 꿈에서 아직 깨지 못했는데

섬돌 앞의 오동나무는

벌써 가을 소리를 내누나

朱子(주자)

언제? 어디서? 누가? 학을 하나요?

지금, 여기서, 그대들이 '학'을 하시고 계시니 지난 세월을 굳이 한(恨) 하지 않아도 되시리라! 그리고 너무 자신을 탓하시지도 말지라. 지금이 결코 늦은 때가 아니라는 말씀이지요! '조문 득도면 석사 가이라'. 아침에 도를 깨달으면 저녁에 이승을 하직하여도 가하는 말이다. 소생에게는 너무나 시간이 촉박하다 그러나 서둘지는 않으리라. 이 땅에서 절대적인 완성과 완벽은 존재하지 않기에... 누구나 다 그저 그렇게 평범한 사람들이기에... 욕심은 금물! 학문은 문자도 아니요, 지식도 아닙니다. 바른 학문은 인생 경험에서 우러나오는 것이며, 사람답게 행동하고 일하는 과정에서 깨닫고 체험하는 것이라 정의하고 싶습니다. 공자님은 '논어'의 이인(理仁) 편에서 이르시기를,

세상에 어려운 일이 '반성(기독교 용어. 되돌아 서다. Metanoia . 불교용어. 회심. 回心)'이다. 마음속으로는 잘못이라고 생각은 하는데, 바로 돌아서기가 어렵다는 것이다. 깨달았을 때, 곧 돌아서는 것. 이 길이 곧 진정한 배움의 길. 즉, 학문이라는 것을 가슴속에 새겨 놓으시기를... 남의 잘못은 잘 들추어내어도 자신의 흉과 허물은 보지를 못하는 시대가 아닌가! 성서에 이르기를, "남의 눈에 가시는 보고, 자기 눈에 들보는 보지를 못하니...". "애통해하는 자는 복이 있나니, 그들이 위로를 받을 것이라" (Matthew 5:4). 애통하는 자는 ' 스스로를 돌아보아 모자람을 가슴 치며 안타까워하는 자'이다. 그러한 사람이 복을 받는다는 그리스도의 산상수훈(山上垂訓)의 가르침이시다. 그러한 사람이 위로(慰勞. Comport)를 받는다는 것이다. 곧 '하늘의 위안'이다. 이보다 더 큰 선물이 있을까?

'오늘! 그리고 이 자리의 저에게 이루어진 모든 것은 지극히 작고 적은 것들 뿐이니 소생에게 지혜를 허락하시는 자여! 지혜로 말미암아 심령이 가난하게 되기를 기도합니다"

마음을 그저 공허히 비워 놓는 것이 겸손이 아니요, 부질없이 세상이니 물결치는 대로 바람 부는 대로 흘러가자는 것이 절대로 아니니, 어화 세상 벗님네들... 선인들은 학문을 한다고 하는 것을 글이나 읽고, 가끔 풍류와 더불어 하는 노류장화(路柳墻花) 정도로 생각하지를 않았으니, 학문! 즉, 학! 그 안에서 자신을 바로 세움이 진실로 애통하는 자요, 또한 심령이 가난한 자가 되는 길이랍니다. '습'을 통하여 '학'을 완성하는 자가 되시도록...

한강수는 늘 흘러 쉬지 않건만, 무정하다 이 인생 한 번가고 못 오니 허사로구나! 세월은 결코 사람을 기다려 주지를 않는 법!)

이 나라 기독교 초기의 성결교회의 유명한 대부흥사이셨던 이 성봉 목사님이 부흥 성가로 많이 부르시어 수많은 사람을 개심시킨 부흥 성가! 기독교계 안에서 너무나 널리 알려지고 불렸던 노래!

허사가를 한 번 읊고 넘어가겠습니다.

허사가(虛事歌)

세상만사 살피니 참헛되구나 부귀공명 장수는 무엇하리오

고대광실 높은집 문전옥답도 우리한번 죽으면 일장의춘몽

인생일귀 북망산 불귀객되니 일배황토 가련코 가이없구나

추초중에 만월대 영웅의자취 석양천에 지닌객 회고의눈물

반월산성 무너져 여우집되고 자고새가 울줄을 뉘알았으리

인생백년 산데도 슬픈탄식뿐 우리생명 무엔가 운무로구나

그헛됨은 그림자 지남같으니 부생낭사 헛되고 또헛되구나

홍안소년 미인들 자랑치말고 영웅호걸 열사들 뽐내지마라

유수같은 세월은 널재촉하고 저적막한 북망산 널기다린다

한강수는 늘흘러 쉬지않건만 무정하다 이인생 가면못오네

서씨라도 고소대 한번간후에 소식조차 막연해 물거품이라

토지많아 무얼해 나죽은후에 삼척광중 일장지 넉넉하오니

의복많아 무얼해 나떠난후에 수의한벌 관한개 족하질않나

연연춘색 오건만 어이타인생 한번가고 못오니 허사로구나

인생백년 산대도 일장의춘몽 근심걱정 세상일 취할것뭐냐

분토같이 버리고 주님따라가 영원복락 저천국 올라가리라

A-men!

이 주옥같은 가사의 내용을 하나씩 곱씹어 보면, 이 잠시 머물다 가는 인생을 헛된 꿈들 꾸지 말고 "예수 그리스도의 도"(내가 곧 길이요! 진리요! 생명이라! )를 따라, 배우고 익히는 '학문' 가운데서 참 기쁨을 찾아서 인생의 참의미를 알고, 어떠한 경우든지 자신의 인생을 한하지 말고 기쁨으로 마감하리라는 결단의 각오가 들어 있는 내용이다. 참다운 믿음은 곧 진리 안에서 배움이요, 그 배움은 곧 자신의 삶을 풍성하게 하기에 공자님, 예수님, 석가세존은 다 한 목소리로, "너희가 진리를 알지니, 진리가 너희를 자유케 하리라!"

(2021. 7. 2.)

진리(Aredeia)는 진실로 자유(Freedom) 한 것이며, 자유한 것은 곧 진리(Truth)이다고 성현들은 말씀하신다. 오늘 소생은 학문하는 자의 기본적인 자세를 살펴보고자 한다. 참된 배움(학)이 있는 사람을 가리켜 군자라 한다면, 군자에게는 두 가지의 덕목이 있는데, 그 하나는 '해야 할 것은 반드시 하고, 하지 말아야 할 것은 반드시 하지 말아야 한다' 또한 참다운 군자는 학문과 부귀공명(富貴功名)을 둘 다 좇을 수가 없는 것입니다. 진실한 학자와 군자는 타인을 위한 정의라면 그를 따라야 하는 것이기에, 일신의 안일함 보다는 궁색함을 따르면서도 후학들을 가르치시었다. 공자님의 일생은 매우 곤궁하고 외로웠습니다. 나사렛의 목수의 아들 예수님도 무척이나 빈한한 자였지요. 붓다는 스스로 부를 버리고 인생 하류의 삶을 표방하면서 깨우침을 얻었지요. 성현들의 제자들은 자신의 스승이 권력과 그 시대의 부를 얻기를 원하고 그렇게 되면 자신들도 한 자리씩 얻으려고 하였지만, 스승들의 생각은 달랐습니다. 예수님은 사랑을! 그리고 공자님은 덕성을 최고의 윤리 덕목으로 삼고 일생을 교육함에 심혈을 기울였던 것이지요! 붓다는 스스로 깨우침을! 요즘의 학문하는 목적이 '생활의 수단'이 됨을 한스럽게 생각할 뿐이랍니다.

진정한 학자와 군자는 외로움과 처량함을 각오하고 세상의 열락을 다 버릴 줄 아는 지혜자 이어야 한다.

___________________________ ***** _______________________________

논어 학이편 첫장의 두 번째 교훈!

1. 1-2. "有朋自遠方來 不易樂乎(유붕자원방래 불역낙호아)"

이 빈한한 선비요 학자이며 군자이신 공자님에게 먼 곳에 사는 지인(知人)이 찾아오니, 공자님께서는 버선발로 그를 맞으시고 그 마음의 즐거움을 표하시기를 '즐거울 낙(樂)'이라고 것이다. 여기서 멀 원(遠) 자는 '지기(知己 )를 얻기가 어렵다'를 말함인데, 사람이 인생에 있어 진실로 흉금(胸襟)을 털어놓을 수 있는 지기(知己 )가 단 한 사람이라도 있으면 죽어도 여한이 없다'라고 선인들은 말했다. 그 사람이 동문수학하던 벗일 수도 있고, 진리를 논하며 인생의 길을 찾던 도반(道伴) 일!

그래서 여기의 벗 붕(朋) 자는 단순히 친구(Friend)가 아닌 동문(同門)이나 동지(同志)와도 같은 것이다고 생각된다. 그러하니 그 만남이 특별하여 더 즐거운 것이리라. 더욱이 '학'을 위하여 그 뜻을 같이하는 자라는 말일 지라. 그래서 우리는 친한 벗을 일러서 하는 말, 인형(仁兄)이라 부른다. 서로에게 무한한 깨달음을 주는 '벗'을 이름이다. 마치 스승과도 같은 벗! 독자 제위께서는 이런 벗을 두고 계시는지? 그러하시다면 정말로 복된 자이십니다! 끝으로 원방(遠方)이라고 하는 것은 거리상으로 먼 곳을 이르기도 하지만, 공자님의 '설'을 들으려는 '누구나 다'를 지칭함이다. 원근 각지와 '학'을 원하는 누구나! 신분을 뛰어넘어서... 선비나 학자나 군자나 야인(野人)과 서인(庶人)들 모두 다! 그래서 시공을 뛰어넘어 오늘날 소생과 여러분이 그분의 가르침을 배우려는 것이다.

___________________________ ***** _____________________________

1. 1-3 "人不知不慍 不亦君子乎(인부지이불온 불역군자호)"

여기서 인(人)은 남(타인)을 뜻한다. 다른 사람들이 나를 몰라 준다 하여... 이는 단순한 해석일 것이고, 이 뜻은 공자님 자신이 '학'을 갈고닦았어도, 자신의 인생을 회고하여 보면, 천하를 주유하면서 자신의 이상을 실현할 군주를 만나지 못하고 정치적으로 등용의 기회를 얻지 못하여 결국은 좌절된 인생으로 마감함에 대한 학자로서의 자위적 항변일 수도 있다. 그러나 공자님 자신은 모든 것을 다 얻지 못하여도 단 하나의 뜻! 즉, 군자로서 삶을 살았기에 세상의 평판과 대우가 없다 한들 어찌 그로 인하여 '성', 다른 말로 '화'를 낼 수 있는가? 궁극적으로 군자라는 도덕적 이상을 실현했기에 자신은 후회가 없음을 역설적으로 토로하신 것이리라. 공자님 자신도 정치적 실현과 군자라는 도덕적 이상 사이에서 많은 갈등이 있었으리라. 하지만 자신은 '군자의 삶'에 만족한 것이니 이 점이 우리가 본받을 점이다.

작금의 세상을 돌아보시라!

모두가 자기를 알아 달라고 아우성들이다. 연일 쏟아지는 자기 선전 방송들... 서점마다 넘쳐나는 신간 출판물들... 문학과 예술인들의 전람과 전시회들... 댓글들이 많이 쓰여 있으면 기분이 좋아지고 혹 안티(Anti) 한 내용이 있으면 잠을 못 이루다가 심지어 극단적인 일까지도... 외양과 외모에 너무나 치중한 나머지 자신의 얼굴의 본모습마저도 없이하는 세태... 무슨 선거철만 되면 온 나라가 들썩인다. 여의도 계신 나리님들! 터진 입들이라고 감언이설 마구 쏟아 내어도 안 잡혀가면 그만! 뭐, '내로남불'이라나! 소생은 이 말이 어디서 온 것인지도 잘 모르지만... 모두들 아전인수(我田引水)! 여의도와 푸른 기와집의 어르신네들! 모두들 하는 말, 다 '조국'을 위한 일이란다. 국민의 이름만을 내세워 다 자신들이 애국자라고 떠벌린다. 저들의 입에선 늘 '국민이...'라는 수식어를 달고 산다. '국민'은 수식어가 아닌 분명 '주어'이다.

미국 16대 대통령 아브라함 링컨의 저 유명한 게티즈버그 연설을 말로써 흉내는 내지만, " Government of the people, for the people, by the people shall not ferish from the earth"! 의 진정한 의미를 아는지? 모르는지? 진정한 목민관(牧民官)은 하나도 없고, 양심 불량자, 성추행자, 사기꾼에 투기꾼, 종교라는 껍데기 탈을 쓰고 시정잡배보다 못한 권력과 돈 놀음에 놀아나는 나리님들! 내 자식만 일류로 만들면 그만이라, 교수가 만들어 내는 수많은 가짜 자격증과 수료증들, 미국 한번 안 가보고 영어 한 마디 못하면서 미국 모대학의 '선교학, 목회학, 신학 박사'님 이란다. '목사'란 칭호가 그렇게 성이 차질 않아 '박사'를 이름 앞에 붙여야 하는가? Pastor, Minister가 성에 안 차, 자신을 가리켜서 스스로 Reverand라 명함에 박아 놓는다. 그 참 뜻이 무엇인가? 그게 다가 아닌... 추태만상! 오죽하면 대한민국의 수도 서울과 제2의 수도인 부산시의 수장이... 그다음은 유구무언! 그래도 그를 추종하는 무리들이 오늘도 입방아를 쉬지 않는 세태... 김어중인지 떠중인지...

세상이 이래도 '논어'를 배우지 않을 것인가! '중용'의 참 도를 깨달아 아름답고 건실한 대한민국을 이루어야 하지를 않는가! 우리네 보통 사람들! 각자가 자기 자리에서 '남이 자신을 알아주지를 않더라도 은근과 끈기로 묵묵히 살아간다면', 다시 말하여 '군자'의 길을 간다면, 이 나라 이 민족은 인도의 시성. 타고르가 말한 '동방의 등불'로 세계의 만방을 비출 것이며, 자랑스러운 나라를 후손에게 물려줄 수 있음이라!

(2022. 7. 3. 토. 계속하여 쓰다)

요즘의 세상은 조금만 자기의 글이나 말이 비판을 받기라도 할라치면, 하루도 못 지나서 자신의 SNS를 통하여 바로 성질(?) 난 목소리를 올려서 맞받아친다. 사람들이 자신을 몰라주니 답답하기도 하겠지만, 그래도 다시 '자신을 되돌아 반성'해 보는 것이 선비, 학자, 군자의 기본적인 덕목이 아니던가? 그래도 금배지를 달은 양반네들이나 푸른 기와지붕 밑에서 국민 세금 축내는 사람들의 기본적인 도리가 아니던가? 티브이에 출연하여 다들 자기가 대통령을 해야 한다고, 큰 소리로 자기를 알아달라고 고성을 지르는 시대이다. 누가 몇 마디 잘 말할라치면 다들 그것이 '사이다 발언'이라고 한다. 앞서 '군자(君子)'와 '소인(小人)의 구별점은 언급한 바가 있다. 또한 진인(眞人)과 가인(假人)의 의미도 알고 계시리라.

끝으로 "남들이 나를 알아주지 않아도 나는 누구도 원망하거나 열 받지 않겠다"라고 공자님은 다짐의 각오를 피력하신다. "그래야 이를 일러서 군자라고 하지 않겠는가!" 이 원망(怨望) 즉, 불온(不慍. 원망. 성냄. 노여움)에는 깊은 뜻이 숨어있다. 우리 속담에 '잘되면 내 탓, 잘못되면 조상 탓'이라 한다. 일이 뒤틀어지거나 인생이 몹시 고달프거나 병석에 들면 사람들은 하늘을 원망하고 남을 탓한다는 뜻의 '원천우인'(怨天尤人)하는 것이 우리네 보통의 소인들이지요! 또 인지상정(人之常情)! 사람이 진정으로 학문을 하게 되면, 하늘을 원망하지 않고 남을 탓하지 않으면서 스스로 반문하기를 "왜? 나는 일어설 수가 없을까?", "나의 부족한 점과 깨닫지 못한 것은 무엇인가?"라고 자신에게 물어보아야 합니다. 이것이 '군자'가 가져야 하는 가장 기본적인 '덕'이요 '도'입니다. 오늘날을 살아가는 진정한 처세이며, 건강한 심리입니다. 다시 말하여 '현대를 잘 살아가는 자신의 인생철학'을 스스로 개척하고 강구(講究)하시라는 뜻이지요. 단적으로 말해서 이것이 '군자'와 '소인'의 차이점이지요.

자신의 일에 하늘과 부모형제와 타인을 끌어드리지 마십시다. 그런다고 변하는 것은 하나도 없으니, 가장 중요한 것은 '나 자신'이 변해야 합니다. 이 시간부터 변하는 연습(La Metanoia)을 하여 보십시다. 왜냐하면 여러분들께서는 '소인'에서 '군자'로 변해 가고 계시기 때문이지요! 사람(Person)이라는 단어는 라틴어의 "페르소나(Perzona. 가면)에서 온 것입니다. 인간은 '가면을 쓴 존재'이니까요! 이 가면을 사람들은 시간과 장소, 상대방, 상황과 처지에 따라 마음대로 바꾸어 쓰기 때문입니다.

아! 나는 아니라고요! 그러면 그대는 참된 '군자'이십니다.

(인간들이 쓰는 가면의 끝은 어디까지일까?)

直到天門最高處 不能容物只容身

__________________________ ***** __________________________

독자 제위들이여!

그대는 참으로 이 시대에 '군자'라고 불림을 받을 만한 인격인가? 참으로 그대의 모든 것을 남이 몰라준다 하여 마음이 요동치지 않을 만한 하신가? 참으로 어려운 질문일 것이다. 그러나 절대적인 완성은 존재할 수가 없으니, 그래도 자위(自慰)하면서 사는 것이 우리네 범인(凡人)들의 삶이다. 소생도 이런 글을 써나가면서 삶들이 이 글을 읽어 보고 칭찬도 하고, 지적도 해 주고, 때로는 혹평도 해 주기를 은근히 바라는 마음이다. 그러나 다른 이들이 몰라 준다 하여 화(慍)를 내거나 섭섭해 하기는 많이 늙었다. 이제 이순(耳順)의 나이를 넘어서 고희(古稀)를 바라보니, 그런데는 별 욕심도 없다. 그저 소생의 인생이 황혼빛에 완전히 잠기기 전, 그래도 읽고 쓰고 말하기가 자유로울 때에 그동안 못다 한 글공부를 좀 더 하여 보자는 일념(一念)뿐이다. 이 땅에 살아 있는 동안에 나 자신과 솔직히 소통하고 싶을 뿐이다. 이제까지 쓰고 있었던 모든 '탈'을 벗어버리고...

이제 공자님의 말씀에 이어지는 것이 유자(有子. 노나라 사람으로 공자님의 제자. 명은 유약) 가 말씀하시었다.

1-2. 有子曰:

"其爲人也孝弟 而好犯上者, 鮮矣. 不好犯上而好作亂者, 未之有也. 君子務本, 本立而道生, 孝弟也者, 其爲仁之本與!"

유자왈, 기위인 야효제 이호범 상자, 선의.불호 범상 이호 작란자, 미지 유야. 군자무본, 본립이도생, 효제 야자, 기위인지본여!

여기에서 '사람됨의 근본은 효제(孝弟)라! 우선 효(孝)란 무엇인가? 이 말은 '부자자효(父慈子孝)'에서 온 것인데, 이는 부모는 자식에게' 자애(慈愛)'롭고, 자식은 그 부모에게 효성(孝誠)스러운 것'을 말한다. 다음은 효제(孝弟)인데, 이 말은 형우 제경(兄友弟敬)에서 '형은 우애하고 동생은 공경한다'이다. 사람이 '사람됨'이라. 이 보다 더 큰 인과 덕은 없으리라. '... 됨'이라는 것이 정말로 어려운 일이다. 사람됨, 인간됨, 부모 됨, 자식 됨, 즉 그 무엇의 '됨됨이'를 말하는 것이다. 공자님의 시대가 도대체 얼마 전인가? 기원전 6세기, 즉 예수님의 탄생보다 무려 오륙백 년 전이 아닌가? 그 시대에도 인륜지 도덕(人倫之道德)의 근본을 '부모와 자식 간의 효'와 '형제간의 우애'를 강조하였음은 그 시절도 이것들이 잘 지켜지지 않았음을 반증하는 것이었으리라!. 지금부터 약 2,500년 전에도 그랬듯이, 지금은 하물며 말을 하여 무엇할 것인가? 인륜은 무너져서 패륜(悖倫)이 되고, 도덕은 깨어져서 '개판'이 되었으니 말이다. '삼강오륜'이라는 말의 뜻이나 알랑가 몰라!

이호범 상자 선의(而好犯上者, 鮮矣)!

선의(鮮矣)는 '드물다'는 뜻이며,. 여기서 상자(上者)라 함은 지금의 사회생활 속의 윗사람 즉, 상사(上司), 웃어른, 손윗사람, 선배들에게 '예(禮)'를 지키어서 무슨 불상스러운 일을 일으킨 사람이 "미지 유야(未之有也)"라! 즉, '없었더라'는 뜻이다. 그러므로 군자는 그 근본에 힘을 써야 하고, 그러면 거기서 "本立而道生"!이라. 그곳에 길(道)이 생겨난다는 뜻이다. 끝으로,

"효제 야자(孝弟也者)"는기 위 인지본 여(其爲仁之本與)라!

'효제'라 함에 있어 '효'는 '부모'와 자식 간의, '제'는 형제와 자매간의 서로가 지켜나가야 할 덕목을 이름인데, 이것은 부모와 자식이라는 '종적(Vertical)'과 형제자매간이라는 '횡적(Horizontal)'인 "가족 간의 인간관계(Family Relatioanship)"에 있어야 하는 '공손함(Fraternal Submission)'을 뜻함이다. 유가(有家)의 생각은 바로 이러한 혈연적인 관계에서 자연적으로 생겨나는 느낌을 모든 인륜의 덕성의 근본(根本)으로 삼아야 한다는 것이다. 우선 가장 가까운 인간(가족)에 대한 선의(善意)를 확충, 실천하는 것이 모든 도리의 토대가 되는 '인(仁)의 완성(이룸)이다는 것이다.

중요한 것은, 여기서 말한 도(道)는 노자가 말하는 '우주론적 근본 원리'인 도(道)가 아니라 "인륜의 길"을 말함이다. "내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라"는 그리스도의 말씀의 '길', 즉 '도'와 그 맥락을 같이하는 뜻이다. 그리스도의 가장 큰 교육의 방침인 '사랑'이 진정하게 있다면, 부모에게 '효'를 행하고 형제자매가 서로 우애하고 공경함(兄友弟恭)은 하늘이 가르치는 '사람의 근본의 도'를 이름이라!

'효'도 사라지고, '형우제공'은 찾아보기가 힘든 시대가 되면, 다시 말하여 인간의 근본이 무너진 가정과 사회는 멸망할 수밖에 없다. 또한 그 국가의 미래는 더욱이 밝지는 못하리라! 지금이라도 늦지 않았으니 이 나라의 장래를 책임질 아이들과 청소년들에게 "효'와 '인'의 '도'를 반드시 교육해야 한다. 실리와 개인주의 표상인 서구 문명의 쇄락은 곧 다가오고 있다. 화려하고 좀 더 편리함만을 추구하던 시대는 가고 있다는 말씀이다. "온고이지신(溫故而知新)'이라고 하였다!

본문의 key word는 "학문함의 근본"입니다. '군자는 그 근본에 힘쓴다'라고 했습니다. 문학에 능하거나 지식이 해박한 것은 지엽적인 것이지요. 진정한 학문의 길은 자신의 사람됨이라는 근본을 세우고 내심을 수양하는 데 있는 것입니다. 학문의 근본은 효제를 배양하는 데 있다는 것이지요! 우선 가정의 교육됨이 가장 표준과 표본이 되어야 함을 지극히 강조하는 말씀입니다. 곧 효도와 우애가 인을 실천하는 출발점이다는 것이니 오늘을 사는 우리네 가정에서부터 이 교육이 이루어져야 하는데...

__________________________ ***** _________________________

(2022. 9. 7. 금. 청산산방에서 '소천' 쓰다)

유자의 말에 이어서

1-3. '子曰, 巧言令色, 鮮矣仁!

자왈, "교언 영색 선 의인"

무엇을 '교언(巧言)이라고 합니까? 이 말은 '듣기 좋게 허풍을 떨거나 거짓으로 꾸며낸 말'을 뜻합니다. 공자님이 이르시기를, "어떤 사람들은 그럴싸하게 말하는데 능하여서 인의를 말하더라도 그 누구보다 들어맞는 말을 하지만 정작 자신은 성실하게 실천하 지를 않는다"라고 하셨습니다. 여기서 "영색(令色)"이라는 것은 '태도에 인의(仁義)가 있는 것처럼 꾸미지만 실은 가짜이다'는 것입니다. '선의인(鮮矣仁)"이란 "인의 학문의 경지를 이룰 수 있는 사람은 드물다'는 말입니다. '선의'는 드물다는 뜻입니다.

이 구절은 현대를 살아가는 우리들에게 정말로 '깨우침'을 주는 구절임을 명심해야 합니다. 우리가 얼마나 많은 '남들이 듣기 좋은 말'을 입으로는 쏟아내면서도 참으로 자신이 '인(仁)'을 실천하려고 하는 '손과 발의 노력'은 하지를 않고 있다는 사실을 인정하고 이를 고쳐야 함을 가르치시는 말씀입니다. '인'은 말로 할 수 있는 것이 아니라, '인'은 반드시 손과 발의 행위로 표출되는 것이기에 더욱더 어려운 것이지요! 동서의 고금을 막론하고 사람은 누구나 아첨받기를 좋아하고 자신을 칭찬하는 언어에 약한 것은 사실입니다. 그러나 아첨받기를 불편해하고 남이 나를 비판하는 것을 담담히 받아들이는 인격의 소유자라면 이 '교언영색'을 구별하는 지혜가 있을 것입니다. 이 '교언'과 '영색'에 빠져드는 겨우는 대부분 '자신이 뭘 좀 안다'라고 자만할 때입니다. '자만'과 '교만'을 버리십시다. 이 두 가지 인성(인격과 품성)이 자신의 인생을 실패로 몰아가는 아주 못된 '길잡이'임을 명심해야 합니다. "거만은 자빠짐의 앞잡이요, 교만은 엎어짐의 지름길"이라는 성서의 가르침처럼... 오늘 하루도 겸손을 마음속에 친구로 삼으면서...

나의 마음 안의 여우를 잡으라! 포도원을 다 망치기 전에!

__________________________ ***** _________________________

(2021. 10. 7. 토. 청산 산방에서 '소천' 쓰다)

이 땅 안에서 '교언 이색'하는 사람들의 숫자가 좀 줄어들기를 간절히 바란다. 우리 동양에서는 '말'만 잘하는 사람은 그다지 호평을 받지를 못한다. 동양인들은 고래로부터 말보다는 '인(仁)'한 사람을 본받으려 하였다. 왜냐하면 '인'은 너무나도 본질적인 인간의 덕성이기 때문이다. 이것은 서양의 분석철학(Analytic Philosophy)의 대가인 '비트겐슈타인'이 말한 '침묵의 세계'에도 잘 표현되고 있다. 공자님은 이 '교언영색'을 혐 오하시 었다. 仁을 사상의 기저(基底)로 삼는 공자님으로서는 지극히 당연한 것이었다고 본다. 저 여의도 성에 계신 양반들이 이 말씀을 좀 귀담아 들었으면 하는 마음이 간절하오이다! 학문을 함의 근본 목적은 '말'을 잘 함에 있는 것이 아닌 '인'과 '덕'을 실천함에 있음을 다시금 명심(銘心)하여 본다. '소문난 잔치에 먹을 것 없다'는 말이 있는 것처럼, 설교단에서, 법단에서 외쳐지는 정말로 그 미 사려구(美辭麗句)들 안에서 과연 무엇으로 '인과 덕'을 찾아보아야 할지 정말로 혼란한 시대이다. 이 시대의 사람들이 입과 귀는 무진장 커졌는데, 손과 발은 점점 오그라 들어 퇴화 단계로 들어가고 있는 현실이 너무나 한스럽다!

____________________________ ***** __________________________

1-4. 증자가 이어서 말씀 하시기를,

曾子曰: "吾日三省吾身: 爲人謀而不忠乎? 與朋友交而不信乎? 傳不習乎?

증자는 공자님의 제자로 연치는 공자님보다 46세나 아래였다. 이를 통해서 보면 공자님은 노나라로 돌아와 강의하고 도를 전한 대상은 바로 젊은 세대였고, 자신이 죽은 후에 이 학문의 근본과 명맥이 전해지지 못할까 걱정하였음을 알 수 있다. 그의 성품은 성실하여 말 수가 적었다고 전하여진다. 증자는 공문(孔門 )의 도통(道統)을 정통(正統)으로 전하였고 '대학(大學)과 효경(孝經)을 저술하였다고 전해온다. 여기서 짚고 넘어가야 할 부분은 '중용'과 '대학'이 공자님의 사상을 대표하는 것으로 잘못 알면 안 된다는 것입니다. '대학'은 증자가 지은 것이지만, '예기'중의 한 편이었습니다. 그것이 나중에 당송(唐宋) 시대에 와서 따로 떼어내어서 사서의 하나로 자리 잡게 된 것이지요! 증자께서는 '중용'을 집필한 공자님의 손자 '자사(子思)를 가르쳤고, 또 '맹자'는 '자사'에게서 수학하였음으로, 증자는 학문으로는 맹자의 조부 뻘 되신 분이다. 맹자의 시대는 춘추전국시대이었으므로 맹자는 공자님의 사상과는 다소 차이를 보여주고 있습니다. 사상이라는 것은 그 시대적인 유물이기에 병 하지 않는 것은 없지요.

본론으로 들어가서 증자가 말씀하시기를, "吾日三省吾身"에서 '吾'는 '주격'과 '소유격'으로 쓰이고 있음을 주목해야 한다. 고로, "내가 또는 나의" '학문함'이란 것은 매일 하루 중에 세 가지를 반성하여 보는 것이다"

그 첫째는, 爲人謀而不忠乎? "남을 위해 일을 함에 있어 자신이 충실하였는가?"이다. 여기서 주목할 단어는 바로 '충(忠)'자이다. '마음의 중심이 바로 서있는 것'을 의미하는 한자어이다. 이 뜻은 자신이 무엇을 함에 있어 그 중심이 흔들리지 않고 시종일관(始終一貫)하여 성심을 다하였는지를 자신에게 물어 봄이다.

그 둘째는, 與朋友交而不信乎? "친구들과 사귐에 있어 신의를 잃지는 않았는가?"이다. 여기서 Key word는 이 '신(信)' 자인데, 그 뜻은 信이란 '사람과 사람 사이의 말'을 함에 있어서 '스스로 함 말을 모두 다 지켰는가?' 하는 것이다. 이 땅에서 자신이 한 말을 다 지키고 사는 사람이 과연 어디 있을까 하는 질문이다. 그래도 우리는 그 뜻을 배웠으니 노력하여 보자는 의미이다.

그 셋째는, 傳不習乎? "스승의 가르침을 그대로 실천(實踐)하였는가?'이다. 이 세상에서 스승의 가르침을 실천(實踐)의 글자 뜻 그대로 행동으로 옮기다는 '천'(踐.발족. 足...'스승께서 걸어간 발자국을 따라서 걷다')하였는가? 그런데 여기서 주목해야 할 것은 이 구절의 해석이 나름 몇 가지로 할 수 있다는 것이다. 첫째는, 내가 남에게 전한 바를 내가 익히지 않고 있지는 않는가? 둘째는, 내가 채 익히지도 못한 바를 남에게 전하지는 않았는가? 우리가 남에게 무엇을 전할 때에 가장 주의해야 하는 것은 그것을 반드시 자신의 몸소 체험한 바가 있어야 된다는 것이다. 그럴 때에 그 말이 참 흥미가 있고, 그 글이 전달하는 힘이 있는 것이지요. 대충 어디서 줏어 들은 바는 호소력이 없을 뿐 아니라 듣는 이로 하여금 감흥 자체가 일어나질 않는 다는 예기지요. 내가 진실로 눈물나게 깨달은 바가 아니면... 가급적 그 전달도 삼가할지니...

오늘에 우리가 이 편에서 교훈을 받을 바는, 자신이 언제 어디서 누구의 무슨 일을 하든지간에 성심과 성의를 다하여 일하고, 이웃과 동료와 학우와 도반간의 관계를 신실함으로 그 의리를 지키며, 하루가 끝난 다음에는 자신을 잘 반성하여 도덕과 인륜에 어긋남이 없었는지를 살펴 보아야 한다는 것이리라! 소크라테스의 지행합일(知行合一)을 기억하시는지? 특히 혼자 있을 대와 가족 즉, 아내와 자식앞에서 이를 잘 실천해야 할 것이로소이다! 남들앞에서는 자신을 속일 수 있으나, 가족앞에서는 이는 불가능하기에...

__________________________ ***** _________________________

(2021. 10. 8. 청산산방에서 '소천' 쓰다)

1-5. 자왈 : 道千乘之國 敬事而信 節用而愛人 使民而時

공자께서 말씀하신다. "천 수레의 나라를 다스릴 때는, 매사를 공경스럽게 하여 믿음이 가도록 하며, 쓰임을 절도 있게 하여 아랫사람을 사랑하고, 백성을 부리는 데는 반드시 그 때에 맞추어서 한다" 여기서 도(道)는 '영도하다'는 뜻의 도(導)와 같은 글자로서 천승지국(千乘之國)을 영도할 수 있는 지도자의 덕목과 수양 방법을 가르치시고 있다.여기서 주목해야 할 단어는'국(國)'입니다. 노자는 소국과민(小國寡民)이라 하여 소국 정치를 말하였는데, 한대(漢代) 초기까지는 국가는 오늘날의 국가의 개념과는 달랐다. 그 시기의 '국'이나 '방(邦)은 모두 지방 정치 단위의 명칭이었음을 알아야 한다. 소위 "제후가 나라로 갔다(諸侯就國)"는 중앙정부가 명령을 내려 지방관(제후)가 각자 자기의 위치로 돌아갔다는 뜻이다. 그 때의 지방 단위로는 천승(千乘)과 백승(百乘)의 나라가 있었습니다. 고대에서는 전차(戰車), 장정(壯丁), 전부(田賦)등을 합산하여 '승(乘)이란 단위로 계산하였습니다.

어쨋든 하나의 큰 국가나작은 조직의 단위, 혹은 지방 정치를 이끌어 가는 데에는, "매사를 성실히 하는 신의가 있어야", 즉 경사이신(敬事而信)해야 하는데 이는 아주 어려운 일이지요! 경사(敬事)는 어떠한 일에 대해서도 성실하게 하는 것이고, 이신(而信)이란 아랫 사람이 절대 믿고 복종하는 것을 말한다. 절용이애인(節用而愛人)는 말 그대로는 " 비용을 절약하여 사람을 사랑한다"인데, 경제정책의 대강을 말하는 것으로 씀씀이를 절약해서 아랫사람에게 유용하게 쓴다는 의미이다. 그 다음 사민이시(使民而時)는 '백성을 동원하여 일을 시킴에 있어 때에 맞게 하여야 한다"는 의미이다. 모든 일을 "때'에 맞추어서 한다는 것은 지극히 어려운 일이다. 매사에 그 적정한 시기를 알아서 처리함은 매우 중요함 일이다. 공자님은 학문을 하는 목적과 태도, 방법에도 이러한 원칙을 강조하셨던 것이다.

학문을 한다는 것은 인생을 통해서 체득하는 것이지, 죽은 글을 읽고 쓰기만 하는 것은 아니다라는 것이다. 어떤 이가 글씨를 잘 쓰면 그 사람이 문학의 글솜씨가 좋다고는 할 수 있으나, 그에게 학문이 있다고 하는 것은 아닌다. 아는 것이 많으면 견문이 해박하다고 하지 학문이 높다고 하는 것은 아니다. 비록 시서를 읽은 적이 없는 사람이라도 그 사람됨이 바르다면 그야말로 학문이 있다고 할 수 있다.

_________________________ ***** ___________________________

1-6. 子曰, "弟子入則孝 出則弟 謹而信 汎愛衆 而親仁 行有餘力 則而學文"

공자님이 이르시기를, "弟子入則孝 出則弟 謹而信 汎愛衆 而親仁 行有餘力 則而學文"라고 하셨다. 무슨 뜻인가 하면, 제자들은 집에 들어오면 부모님께 효도하고, 밖에 나가서는 모든 이에게 우애있게 해야 하며, 신중하여 믿음이 가게 해야 하고, 널리 사람을 사랑하고, 학문과 도덕을 갖춘 사람을 가까이 해야 하며, 그러고도 남은 힘이 있을 때에 학문을 익히라"는 말씀!

"汎愛衆"! "모든 이들을 사랑하라'는 공자님의 말씀은 예수 그리스도의 가르침인 "네 이웃을 네 몸같이 사랑하라" 심지어 "원수까지도 사랑하라"(마. 5:44)는 것과 같다. 학문하는 목적이 곧 '참 사람의 인격을 갖추는 것'인 것처럼, 그리스도의 가르침도 그렇게 원수까지라도 사랑하는 마음이면 종국에는 '하늘에 계신 아버지가 온전하심 같이 너희도 온전(Perfect)'하여 진다는 것이지요! 즉, "온전한 사랑(학문)"을 하는 자가 "온전한 인격체"라는 말씀입니다! 주일 날에 성경책만 왔다 갔다하는 요즘 시대에 깊이 새겨 보아야 할 가르침이 아니시던가! 참으로 아쉽다! 이 시대에 참 사랑과 참 학문을 어디서 찾아나 볼까!

____________________________ ***** _____________________________

오늘날 우리들이 반드시 알아야 할 개념의 하나는 "학문"이라는 단어이다!

학문(學問)에서 '학'과 '문'을 구별해 보면, 단순히 지식을 배우는 것이 '학'이고, 그 지식을 주체적으로 소화하여 진정한 나의 것으로 만들기 위해 비판적인 관점에서 의문을 가지고 반문(질문)하는 것이 '문'이라고 할 수 있다. 지식이란 과거에 어떤 제한된 시간과 제한된 장소에서 특정 경험과 견해를 가진 어떤 사람에 의해 도달한 결론과 같은 것이다. 그런 지식을 배우는 것이 '학'이다. 그런데 그 지식을 배우는 사람은 다른 시간 다른 장소 다른 경험적 배경을 가진 사람이다. 따라서 그 지식을 배울 때는 항상 자신의 입장에서 되짚어 보는 자세(즉 '問')가 절대적으로 필요하다.

이글은 계속 써내려 갑니다.

2022. 12. 9. 금.

청산 산방지기

청산거사. 소천 글쓰다.

이 칼럼은 계속합니다...

To be continued!

2022. 12. 8. 새벽 4시 경에

청산산방에서 소천이 쓰다.

(경기도 연천군 청산면 종현산 기슭의 소생의 공부방. 청산산방. 소천의 은거지 올시다)